学习日志 2025年3月17日 星期一

文字及整理 | 中霖

昨天周日,孩子们在玉泽园休整。杜杰老师和师母从北京开车来,准备开始为期两周的《山水画》教学。有学员从潮阳跟着大部队的脚步过来,还有同学的姥姥专门从千里之外来学绘画,“道安礼乐大学”的学习越来越常态化。

上午与刘森老师通了个电话,向刘老汇报在潮汕学习四周的感受和收获。刘老很高兴,说看来活力还是在民间,潮汕人一方面特别注重传统,另一方面有闯劲儿,这两者之间是紧密相关的。正因为他们有精神的凝聚力,才能走得远,走到全世界;而无论走到哪里,都不忘故土,不忘自己的根。

刘老继续说,年轻人是需要教的,他们一开始什么都不懂,就是效仿身边的成年人如何生活,从小就跟着大人敬拜祖宗,学英歌舞,学大锣鼓,一代一代靠这样的礼乐生活,使得精神得以凝聚和传递。不是靠读书人讲道理,更不是靠外来的什么思想什么主义,而就是实实在在的生活本身。

我提到五月初请刘老来玉泽园住一段时间,一直到夸父班去千里徒步;七月底,再请刘老去天水,参加第二届道安礼乐生活节。争取请塗库笛套乐队的整个班底(至少150人)去伏羲庙参加祭拜,将伏羲广场作为礼乐教学的大课堂,请刘老现场点评。刘老乐得合不拢嘴。

晚上回复一位朋友的邮件,这位朋友参加了我们在潮阳两日的关于“自学语文和自修大学”的研讨会,反馈了一些意见。针对她提出的问题,我在信中写道:

非常感谢您的肺腑之言!对于我们这样一个不断成长的共学团体而言,您的意见特别有建设性,感恩!

刚才还在和家长,及两位年轻的同仁聊到“义勇”,在潮阳学习的两周,让我对这两个字又有了深入体会。仁者必有勇,故一个共学团体要做到健康,非常重要的一点品质就是坦荡,不藏私,不护短。所以,您能成为大美团队的一员,至少在这一点上对我们就是极大的帮助,十分珍贵!

以往我们熟悉的各类组织(无论是企业、学校,还是家族、政府等),其中的人际关系模式,在我们目前不断探索的这个共学团体中,都不是那么适用。尽管我们也有不同层面、不同岗位的分工,也有各种紧密的、松散的合作方式,但更像是一个开放的学习组织,而非封闭的权力结构。

我的角色只是“护法”——这大概是我最乐意的定位:托举和护持;对于一个道场的护法而言,不会一味地维护主持人,允许各种情况发生,但会及时“卡位”和补位。我喜欢这个角色,尊重主持人和各位参与者。我自己不预设,也不求明确的结果,而是托举一个开放的平台,让大家在其中能搅动起来,相互启发,相互鼓舞,不断生发。

大美生生做的事(包括“道大”的工作),就是一个《萃卦》:“泽地萃,聚也。顺以说,刚中而应,故聚也。聚以正也,顺天命也。观其所聚,而天地万物之情可见矣。”这样的一个足够大的道场(道大,天大,地大,人亦大),需要形形色色许多位护法,您也是一位难得的护法。

两日研讨会的嘉宾,除了那位胡先生,其余的如丁亮老师、江华老师、张平老师、田小麦老师、贝壳老师、金晖老师、张应平老师、史立信先生和您,都有一份“天真”——我想,这大概是“道大”汇聚各路菩萨身上最基本的一个共性。

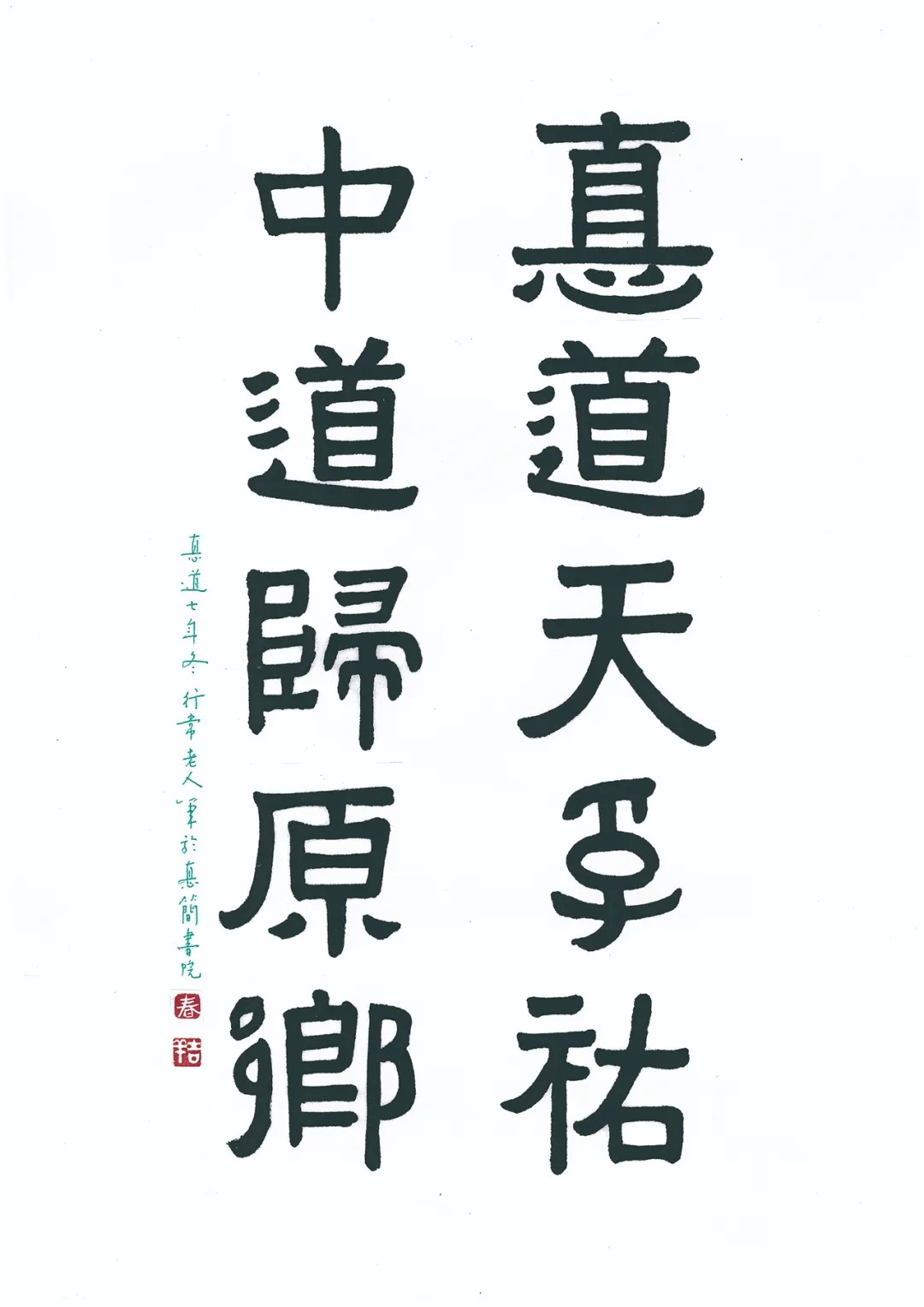

关于丁亮老师,他的悟性极高,他是真正能接住镇华老师“思想精髓”的。诚然,中国治学的传统,不注重“思想”深刻,而注重“精神”一贯,但镇华老师在德简书院坐冷板凳三十载,对西方的学术(哲学、心理学等)和宗教有非常深入的研究,同时与中国的圣人之学互参,就百年以来我们熟悉的许多学术“概念”进行了十分透彻的辨明——我今天之所以敢做目前的这些工作,一是受毓老师“奉元”的鼓舞,二是得到过镇华老师的悉心指点。每次去台湾,我与镇华老师见面,一聊就是八九个小时,两岸的语境差异,意识形态的对照,可以帮助我们深刻地体会到西方现代文明的困境,以及如何做到“中道今来”。

丁亮老师是里面也天真,外面也天真,所以很讨许多已到中年的女生喜欢。当然也有不喜欢他这一款的,甚至说出“口口声声说做大人,他自己都没长大,明明是些毒鸡汤”之类的话,不必在意。您觉得丁亮老师在众人面前是真紧张么?他的随意、轻松,是他说的那样是“装出来”的么?——恰恰不是,因为他在我们这个场很放松,这一点他多次征求过我的意见。从最早来北京顺义的课堂,丁亮老师就很谨慎地问我:“什么可讲?什么不可以讲?”我说,怎么讲都行,讲你喜欢讲的就行。

这个大概也是从辛庄师范一直到今天的“道大”十几年来,我们的课堂与高校、学术研讨会的现场不同的地方:没有学术标准,没有学术权威,不用装腔作势,最好是结合自身生命经验来谈谈真实的体会。当然,台湾的学者对大陆的情况肯定是不熟悉的,无论是对当前大陆的教育状况,还是四九年以来大陆的政治、文化和学术,他们是陌生的;但有台湾读书人作为“他者”来参照,也可以帮助我们超越自身意识形态的固化思维。

再谈到关于学员和家长的态度。有学员不满意,有家长不舒服,这都很正常。从2007年我开始带领立品图书的第一个读书会,从2009年开始创办华德福学校,从2014年辛庄师范开设第一个师资班,一直到今天,我对所有的参与者都是本着“来去自由”的态度:第一、千万别勉强;第二、我无法保证;第三、一定要尊重你内在的声音——“我愿意”。

“我”从来不活在别人的期待里,所以我很轻松。要想让所有人满意,尤其是那些欣赏你的人满意,这是很累的呀。在这一点上,我很无情。您很有同情心,故容易同理她们的不舒服。……

天道好公!人世间所有的问题,都源于人们容易站在局部的立场,但这又是极正常的,人无完人,故如何做到不同而和,正是圣人制礼作乐之用心。精神不二,通天彻地,但思想是自由的,无法要求统一成一个声音。一个人都无法管住自己的念头(有条理的念头堆在一起就是所谓“思想”),怎么可能去管住别人的思想呢?

今天主课在道安武学馆进行,将效法《三娘教子》,举办一场不同于往常的“成人礼”,这份特殊的成人之美的礼物是父母对孩子的“鞭策”,而非大家理解的“鞭刑”。正通老师仍然担任司仪,他专门为这次特别的“大美成人礼”准备的文案中写道:

今天道安易俗社将举行一场特别的成人礼。一天之前,夸父班师生刚刚告别广东潮阳,那是诸神孚佑百姓的祥瑞之地,是我们祖先的忠魂凝聚之地,是双忠圣王、文天祥等等先贤的大义、大节、大勇之德仍然活在百姓身上的千年道场。礼乐文明复兴 文化长征路上的革命军中马前卒,当以这样的“义勇”之精神,陶冶生命,炼尽阴质,复归纯阳!

–一场特殊的成人礼

附一:【来自啟源老师的报道】

昨天上午回到广州,下午,我与和萍两台车,带着金晖老师、贝壳老师和“寻找中国帆”小分队一行,去了乾山米园。郭一马的妈妈马宁也带着他们学校的一位老师过来了。他们邀请贝壳老师今天上午去海容学校跟家长们孩子们老师们分享。

中午又去参观了哲皓他们在长洲岛上的家。下午一行去了黄埔军校,很了不起。一走到大门口,肃然起敬。“到黄埔去!”跟“到延安去!”是一个精神。贝壳老师他们接着说,现在,要“到道大去!”哈哈哈!还有一句话,很有趣:“枪炮只能攻城,艺术可以攻心,搞戏剧工作就是革命。”

晚上回到家,贝壳老师带着同学们小结。明天上午,他们就回潮阳去了。我把金晖老师扣下几日。哈哈哈!广州的朋友们对金晖老师的生命故事充满了渴望,对她呈现的生命品质也叹服。哲皓爸爸妈妈主动提出,去他们的米园开一次茶会,约了周二下午。

附二:【《寻找中国帆》小分队日知录选摘】

■ 01

昨日早餐后,便告别大部队,踏上了“寻找中国帆”的学习。离开潮阳,坐着动车,一眨眼便到了广州。贝壳老师一路带着我们走到哪儿,就学到哪儿,哪里都是可以留心去体会的地方。这次跟着老师学习,也是一次很有意思的机会,就是将在平日书本上的东西,更真切地用自己的生命去实践,真的是一次真切的体验,有的时候不玩真的是体会不到的,那是别人的感受,而当自己真正体验,生命只有真正经历过,才能真感动。生命是践行出来的。

晚上坐在啟源老师家的茶桌前,大家围坐在一起,一边喝茶,一边相互分享,一日下来各自的感受,看到一日过下来,每个人不同角度的体会,以生命面对生命,看到别人是这么活的,反看自己,那“我”呢?“我”要怎么去活,不是自卑,而是看到他这么活出来了,活出来了生命的活泼,我是不是也可以如此。

人人都是大人,都可以活出生命那份美好。当我们不知道怎么去做的时候,师长便是我们最好的学习对象,就像红学叔叔聊天时说到的一句话,“回答问题,我是不是想去答对,求外在的那份肯定。不是要去得到别人的肯定,而是自省。”往往受外在的影响,“我”总想去求得那份外在的肯定,但回过来,外在的肯定是靠不住的。唯有自肯,要让发良知用,把那个小“我”收起来,顺着衪的心意去活。

■ 02

早上与同学们告别,坐上高铁,一路跃过广东的山水,抵达广州。啟源老师领着一行人穿过她家的院子,推开门, 房间里的气息扑面而来,深深地呼吸,从头到脚都有一种麻麻的感觉。有墨香、茶香,混和着厨房里的烟火气,那一刻头脑里只有一个字——“美”。虽然是初次到来,但这一家人的点点滴滴,藏在这温暖的气息之中,仿佛清清晰地在眼前,这才是“家”本来应有的样子。真实地有人在生活,在呵护,让这样一个空间,如被赋予生命一般。现代都市的房子,只是一个供身体休息的场所。安居,应该是人与家之间彼此的滋养,家因人美,人因家和。

金晖老师在做前期准备

■ 03

今天跟着贝壳老师一起到广州的海容学校,重新走入华德福的校园,真是倍感亲切。坐在华德福的教室里,听老师与现场家长们一问一答的交流,分享老师的人生经历,和我们现在做的事,由一个宏观而广大的事,一个文化的脉络,再落回我们每个生命个体。通过生命极致的开展,最终,还是要落回平常。用丁亮老师的话,便是“出去了,再回来,回来了,再出去”,而不是一直陷在某件事里,一直身处自己的舒适区中,需要破开。

回望之前在华德福的学习,真的无比感恩。有那段学习经历,由华德福走出来到夸父班,回到中华文明的脉络上,由这个点出发,也看到了生命成长中的更多可能性,更能去扎下去,长出来,确立生命的那份明朗,生命可以这么长,这也是“时”来了,我们应去尽情活出生命的美好,无比感恩。

一日的学习下来,都在“格”。由一点从深度、广度上去格,学习是全方位的。无论在哪儿,都是用心之处,每天都在这条道上走,不苟活,每天都在学习、长进,活到老,学到老。感觉有一根线时时拎着你。三尺之上有神明,不要轻易滑过,常惺惺。

附三:【潮州大锣鼓小组同学日知录选摘】

今天上午跟着王老师去祠堂敲鼓。到祠堂后不一会儿来了一群小孩子,随后他们拿好乐器站好位置就开始演奏,看他们敲大锣鼓很震撼,他们年龄还小,但当他们敲起锣鼓时每个人的精神面貌一下就变了,很有精神,司鼓的每个动作很潇洒,纯粹,敲出了天人的感觉。

——普通人也能过上天人生活。

附四:【夸父班同学日知录选摘】

■ 01

早上起床,一出宿舍,天边旭日东升,又是新的一天。

因为回到冀州的人比较少,于是两组合并干值日。小小的东别墅里一派生机勃勃,特别再在与前学友合作时,感觉他的变化很大,我们更加和谐,更加相应,所以很快乐。学习的东西不在多,关键在每天的日积月累,自主地开展每一天。“我愿意”中,有成长的消息!

下午总结了一个月来的收获,读到日志,很受鼓舞。苟日新,日日新,又日新,十分感恩生在今天的中国,有这样开阔的背景,吾辈将大有作为,继往开来!少年养志,要逐渐清醒地入世,故现在的工作要为十年之后做准备。对越在天,利涉大川。

■ 02

今天虽是周日,但仍然过得那么充实。早上起来,便去洗在潮阳跳英歌舞时穿的运动鞋。洗的时候,心里有点舍不得;但是将鞋子洗干净,晾到春日的阳光下,满满的生机,内心很感动。作为人,更要珍惜每一个物品,让它们也能“尽其性”,这就是对万物最大的尊重。

下午与同学们一起在操场打羽毛球,满满的春意与明媚的阳光,打得越来越投入了。尽管我们的本性是“天之子”,但是我们要能借天的力量与“势”将自己活出来,才配得上称为“天之子”。今天明显能感觉到“春回大地,万物复苏”之势,愿我们也能配合天的运转,回到春天的“大人”。

本文图片来自

中霖、啟源、元毓、昕炜、王煦、雨麦。

– end –