学习日志 2025年2月24日 星期一

文字 整理 | 中霖

日知录整理 | 慧安

昨天上午,在重庆贺静老师创办的“枫叶自然学园”,与一百五十多位家长、教师朋友交流。主题是《与孩子一起成长》。可见,年轻父母的意识都在开始转变,愿意尊重孩子的天性,愿意回到自身来深入探讨生命成长的议题。

事先,贺静老师做了问卷调查,并将搜集整理后的家长问卷发到我邮箱。只是这两天忙,没来得及打开附件看。昨晚乘飞机回到潮州,想起此事,打开表格,回忆起现场朋友们热情、真诚的面孔,不禁有些感慨。大家在问卷里关心的问题,都很具体,譬如:“孩子迷恋手机游戏,请问如何帮助孩子?”“马上进入小学阶段,需要怎样更好的陪伴?”“孩子写作业要我帮她写,我该不该帮?”“孩子学习没有目标,没有兴趣爱好,不知道该怎么选择将来的专业,家长能做些什么?”“如何与青春期的孩子相处?”“作为家长如何不被这个社会裹挟?”等等。如果我们缺乏对生命的整体认识,问题是无穷的呀。

为了避免我一个人唱独角戏,于是简单开场之后,邀请了五位志愿者上台,一起共读昨天日志里夸父班同学日知录选文。大家逐一朗读,我分别点评、阐发。大家都能感受到,其实,青春期不是麻烦,青春的风采、少年的谦卑与大器,是很正常的。青春期的孩子都渴望长大,成为独立自主的大人,不愿意被当成懵懂无知的小孩来对待,但是往哪个方向长?面对纷繁的现实社会,何去何从?难免会迷茫、焦虑。

我和朋友们说,不客气地讲,大多数成年人的意识状态都还停留在青春期,没有真正长大。那么,如何穿越青春期,真正成为一个独立自主的大人呢?——需要接天线,续祖气。潮汕地区、闽南地区对地方信仰十分重视,我们为何一次一次带孩子们去学习“大锣鼓”、“英歌舞”等这些非遗,并参与和观摩盛大的游神活动【注:潮汕地区习惯称之为“营老爷”,所谓“老爷”,是潮汕民俗文化中的守护神。潮汕地区信仰的神明颇多,如三山国王(山神)、妈祖(海神)、城隍神、土地神等】,就是帮助大家拓展其精神空间:作为“人”,我们不是《现代汉语词典》里定义的“生活在地球上,会制造工具并使用工具的高级动物”,我们是《礼记》里讲的“天地之德,阴阳之交,鬼神之会,五行之秀”,是《说文解字》里讲的“天地之性最贵者也”。

我们投胎做人,一点灵明,进入到父精母血结合的胚胎上;孕育成形,长成人的样子,呱呱坠地;然后,学会站立、行走,模仿人说话、做事,这一切的背后是一个怎样不可思议的安排?长到青春期阶段逐渐成熟的“自我意识”,该如何决定“我”的一生?

座谈现场,我提到了中国古人的“生死观”、“男女观”,我是用今天人们能听懂的大白话,介绍“阴阳一体”的“天人观”:人活着,称之为“人”;人死了,称之为“鬼”,鬼者,归也,就是告别人生舞台,退回到幽暗之处;而那些生前有德行的鬼,世人尊称为“神”,譬如“营老爷”当中的那些诸神,他们不是“一神教”里的造化主(或曰“上帝”),而是曾经与我们一样的具体的历史人物,是我们共同的文化祖先。

在传统社会,人们重视祭祀,一直到今天,中国人有清明扫墓的习俗,这些不是封建迷信,而是非常重要的精神生活。就如已故德国排列大师海灵格的书名《谁在我家?》,与我们共处在这个时空,不仅有我们活着的亲人、朋友,还有无数已故的亡灵,我们是与鬼神合其吉凶的。祭祀场合用到的礼乐,不仅娱人,更是娱神,神人以和,有祖先护佑,人丁才兴旺。

我没在周五“青龙庙会”的现场,听慧安老师昨晚讲,感动得不得了,现场群众一起用潮州话,喊“兴”“顺”二字,此起彼伏。人在世间活着,并不是孤独、飘泊的灵魂,而是有来处,也有去处,是承前启后、继往开来的人类的一份子,更是天地万物这整个大生命的一份子。所谓“天人合一”,就是对“天地人”这幅生命大图景最简洁的描述。

家在天水的孙映柏老师说得好:“请问,神仙通常住在哪儿?大家都说住在天上。那么,请问,人住在哪儿?我们都知道,住在地球上。那么,请问,地球是不是在天上?我们是不是住在天上的神仙啊?”

“先迷失道,后顺得常”——中午就餐时,有昆明明心书院的一位爸爸问我,何谓“天”,何谓“地”,何谓“天地人”。我就结合《坤卦·文言》中的这八个字,作了一番阐述。中国文字非常了不起!不仅仅是现代语言学定义的某种符号工具,每个汉字都神意满满,突破了有所谓精准外延与内涵的“概念”,不是用头脑能完全理解的,而更要用全部的身心去感受。

我们都是“天线宝宝”,如果不能主动地、有意识地接上天线,听从祂的指引,那么我们难免会在大地上迷失,峰回路转,踯躅徘徊。但若顺从天道,就能处处见生机。因此,要穿越青春期的迷茫,成为一个真正独立自主的大人,一定要回到“天人”的本来面目。而圣人制礼作乐之用心,就是让普通人都有精神归宿,我们都很平凡,人生短暂,有生有灭,但生命是恒常的,以不同的形态在天地间周流。故尽管我们都很卑微,但我们也可以过“天人生活”,载歌载舞,乃毓乃乐。

在周五去重庆的飞机上,读完了在晋江机场买的一套书,《历代编辑列传》,作者戴文葆先生(1922-2008,江苏阜宁人。编辑家、出版家、著作家。首届“韬奋出版奖”获得者),是出版界的前辈,我有幸曾拜访过。这套书【北京联合出版有限公司2020年9月第一版,分上下册】的视角很有意识,可以看作是一部中国图书出版史。作者选择了38位历史人物,分别是孔丘,吕不韦,刘安,刘向,刘歆,班昭,许慎,刘义庆,萧统,徐陵,颜之推,僧裕,欧阳询,房玄龄,刘知几,吴兢,杜佑,赵崇祚,李昉,欧阳修,司马光,李焘,朱熹,袁枢,元好问,欧阳玄,王祯,解缙,徐光启,冯梦龙,陈子龙,顾炎武,黄宗羲,方苞,姚鼐,纪昀,章学诚,魏源。

中国人注重历史,可通常的史书都关注政治人物如帝王将相,或圣贤大德;从图书文献编辑的角度,来梳理中国文化传承的脉络,戴先生的这套书别开生面。中国古代典籍,浩如烟海,如何找到一条穿越古今的精神脉络,明末清初的大儒顾炎武(1613-1682)的主张可以给今天的中国人很大启发。

顾炎武强调“士当以器识为先”,读书人立身处世,首先应养其器识,不要做无聊的文人,而要效仿“文起八代之衰”的韩愈。关于写作著述的原则,顾炎武主张:

凡文之不关六经之旨、当世之务者,一切不为。(《与人书三》)

窃以为圣人之道,下学上达之方,其行在孝弟忠信;其职在洒扫应对进退;其文在《诗》《书》、三《礼》《周易》《春秋》;其用之身,在出处、辞受、取与;其施之天下,在政令教化、刑法;其所著之书,皆以为拨乱反正,移风易俗,以驯致乎治平之用,而无益者不谈。一切诗、赋、铭、颂、赞、谏、序、记之文,皆谓之巧言而不以措笔。其于世儒尽性至命之说,必归之有物有则、五行五事之常,而不入于空虚之论。仆之所以为学者如此。

顾炎武在与人通信讨论中,多次提出“救民水火”(《病起与蓟门当事书》),“不忘百姓之病”(《答王茂衍》),“百姓之病,亦儒者所难忘”(《与友人书》)。他在《与潘次耕札》中评论当世追逐名利的颓风,揭示救世的目标称:

凡今之所以为学者,为利而已,科举是也。其进于此,而为文辞著书一切可传之事者,为名而已,有明三百年之文人是也。君子之为学也,非利己而已也,有明道淑人之心,有拨乱反正之事,知天下之势之何以流极而至于此,则思起而有以救之。

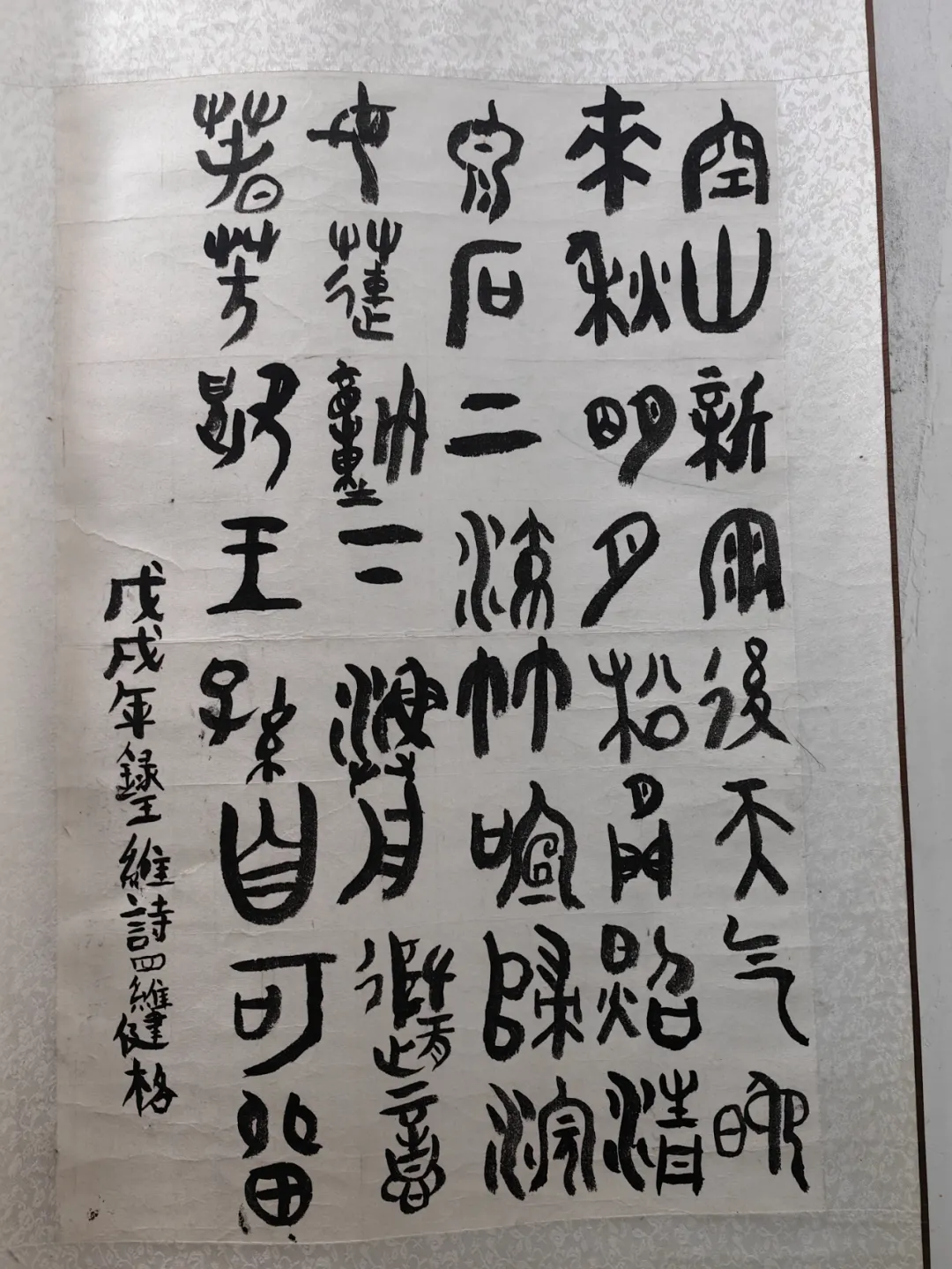

大哉!炎武!中华文化为何能一次一次起死回生,终而复始?其奥秘就在中国的文字,中国历代相续的典籍里。“文”以载道,这个“文字”就可以从最简单的识字入手,然后带领孩子们读诗习文,待孩子们到少年养志的阶段,鼓励他们自主阅读,无论是经史子集,皆不离明道淑人之心。故大人之学,不至于落空。

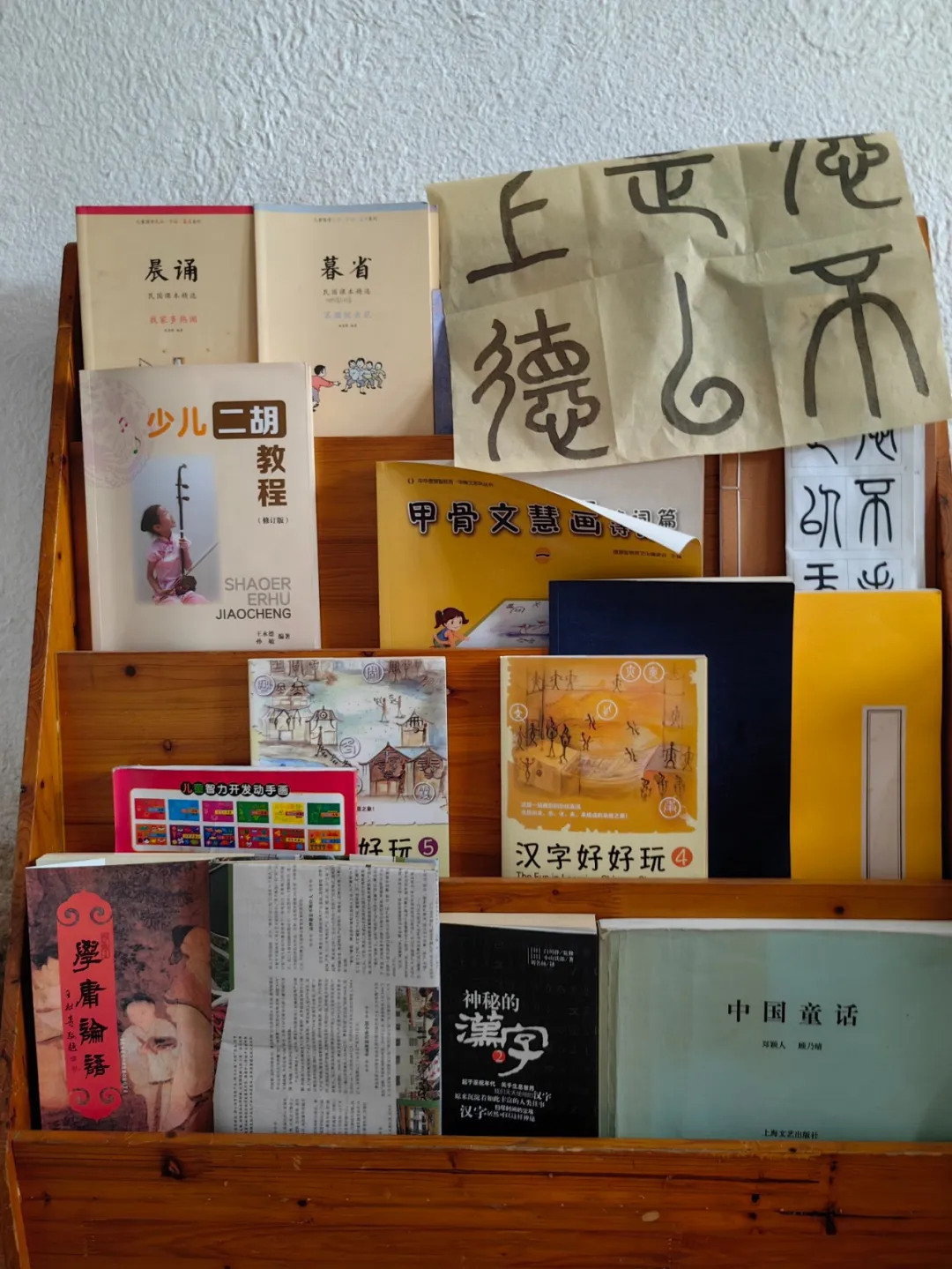

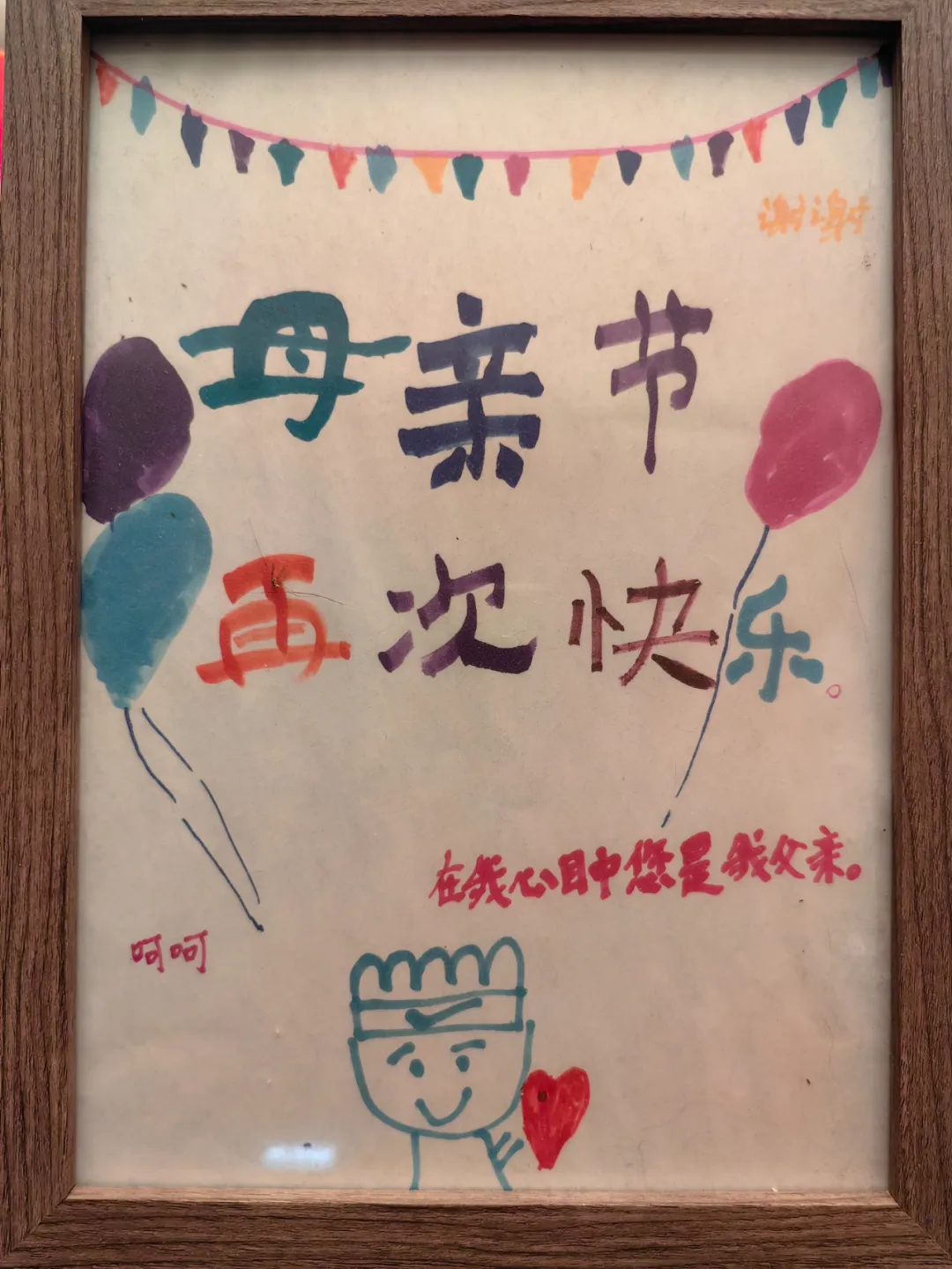

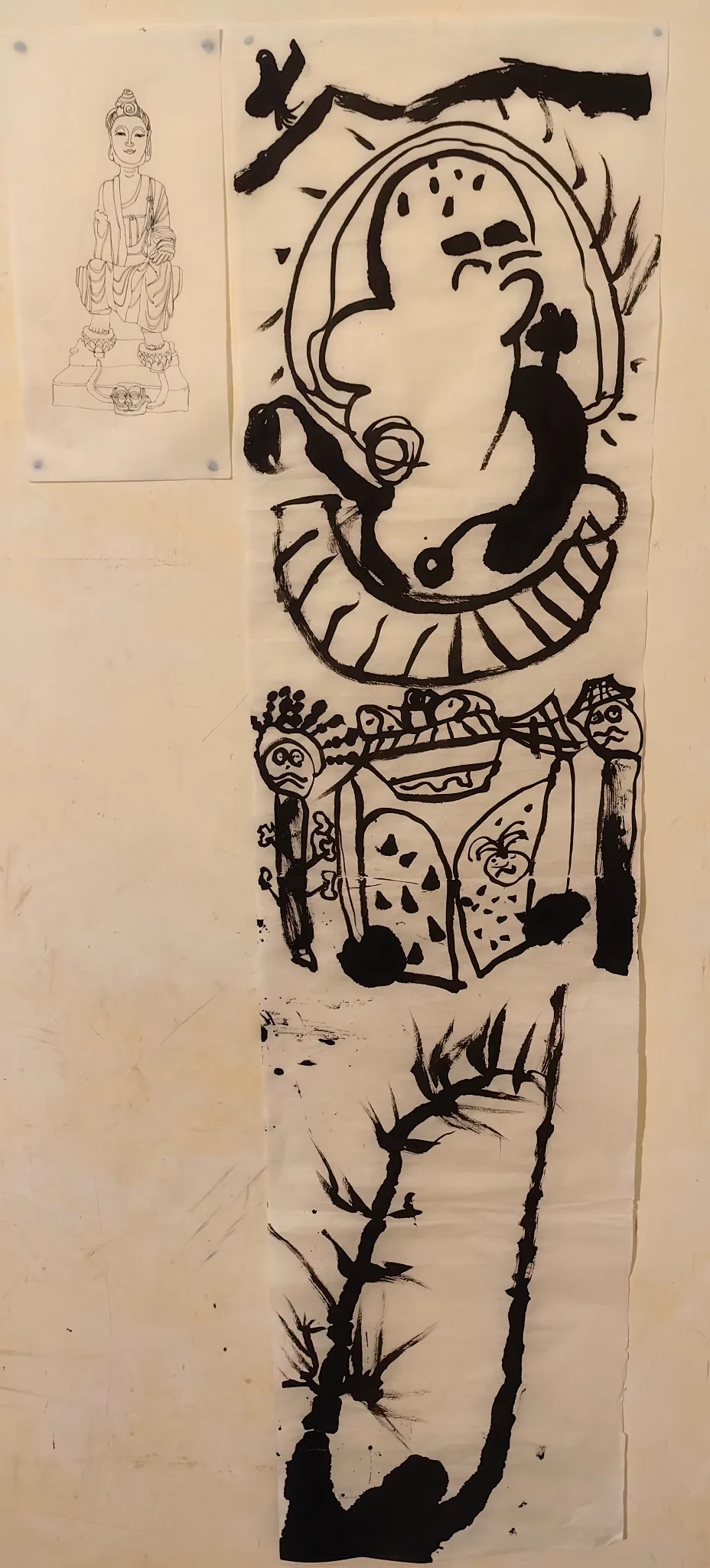

下午,去贺嘉昊、韦笑遥、罗健格三位同学家家访。早年在北京教学时,有家访的习惯,后来夸父班的孩子来自全国各地,就不方便去他们家里看看了。一个人生活的场域很重要,一个普通之家,也是一个道场,而不只是吃饭、睡觉的地方。

这三位同学的母亲都是教学一线的老师,与华德福都有缘。我鼓励她们,在华德福运动和“读经”运动走到低谷的今天,胆子要更大些,不再依靠外在的教育体系,也不能用迂腐的读书方法,而是从“小学堂”办起。喂养孩子的第一口奶(精神养分),是说好中国话,认好中国字,读好中国书,从而成为中道之人。由本心出发,在陪伴孩子成长的过程中,教学相长,共同促进人们的意识转化,帮助更多人在文化上认祖归宗,与生命的源头重新联结。就凭中国文字和丰厚的中国文化土壤,我们就能做世界一流的教育。大家一起努力!

我已邀约丁亮老师、石庵书院的张平老师等一起来潮阳,参与3月10-11日的《自学语文与自修大学》研讨会。欢迎更多同道积极参与!大家共襄盛举,拨乱反正,走出一条合乎中道的民间办学之路。

祝福中国!感激不尽!

附:【夸父班同学日知录选编】

■ 01

起床,窗外乌云密布,还飘了几滴细细的雨,地上积了一个个小水洼,像面镜子照出了头顶的树和云——积土成山,风雨兴焉;积水成渊,蛟龙生焉;积善成德,而神明自得,圣心备焉。

朝会共读日志,大概是因为读出来了,所以格外有分量,像上天的呵护,感动!“惟有自明,才是正命。祝福所有上天的孩子,走好你的人生路!”……“这世界万物,道理万千,其实也不过是一碗人间烟火。”“泡茶,不过是个路径,泡得久了,是养成一个习惯,看眼前一切都是那样的态度。”生活即道场,重要的是“心”,在哪里,干什么,不是重点。

今天开始练大锣鼓,越来越起劲,熟悉的鼓点,但不厌其烦。周末,所以村里的小孩没上学,闻声而来,都拿起乐器加入,十分松弛,也没人要求他们来,就是玩着玩着来的,路过的人也会停下看看。祠堂像是人们的家,有家人,所以常来看看,欢聚于此,祖先们听到我们的乐声、笑声会很高兴吧!

——乐此不疲,乐而忘忧。

■ 02

今天终于开始了期盼已久的锣鼓课,居然还打了几乎一天的鼓。遥想九月刚入学的自己,根本不敢想自己有一天也可以打鼓。虽然打得很不好,但是却又确确实实地打上了。所以这世间没有什么不可能的,只要敢想,有了这个“一”,日后便会有“二”,然后是“三”……最后是无限可能,但如果连想都不敢想,无限便会化为空有。一生短短几十年,趁着我们还年轻,放手一搏,做自己心中的人吧!祝福大家。

■ 03

摘抄:

——就好比你是一面镜子,镜子上得没有灰土,才可以照到一个物件的真实样貌。灰是什么?就是你泡茶时的那些念想。有了这些念想,茶就没办法显出自己的本来。心上没有一丝灰,眼前泡的是茶,习惯了,就是照天地万物。

——比如平时吃饭喝水走路或者跟人聊天,漫不经心惯了,就像个游魂一样,这样,人就容易“空心”了。一空下来就提不起精神,甚至干什么都觉得没意思,霜打的茄子一般。……如果你说一句话都认认真真地说,听人讲话或者哪怕听公鸡打鸣,都认认真真地听,养成这样的习惯,人单是活着就有无穷的乐趣,干什么都有精神头儿,干什么都觉得新鲜、有趣儿。

“老奶奶不识字,但她知道有天理良心在,一辈子只做良心事,只说良心话,这是为人的本分。”想想我们现在还真是颠倒梦想,生命的实相不知也不信,为“三才”之人的本分,不想也不做。我总是怠惰,贪图享受,或随自己的好恶行事,偷“奸”耍滑,毫无恭敬心。这只是一时之快而已。但渐渐意识到,真正要为自己负责,那根本的快乐之道,就是像老奶奶一样,诚诚恳恳依着良心做事,每天都在学习与用心,“日新之谓盛德”啊。回头看看内在,涵养性灵,调伏习性,能每日走在这一条无止境的学习之路上,便是稳稳的喜悦与安心。我虽然还未能立志,即使常常提醒自己,仍是小恶不断、习性难移,但会努力“收伏”己心的。

就像我们每日早晨唱诵的那样,惟正命。

——《乡下的奶奶》读本推荐

■ 04

“你的私心不用,澈底地释放,天良会浮现。”在《王老师讲易经》里读到这段话,与昨晚的阅读材料十分相应。而我的心一旦被各种人为的概念困住,就如同镜子上沾染了灰尘,陷溺在自我的世界里,无法与世间万物相感通。比如泡茶,就是“尽物之性”,前提是能够“尽己之性”。恢复生命它原本自然而然的状态,不带任何预设与分别去观照,那种一体感,茶中有你,你中有茶。

大锣鼓课上尝试打深波。它的声音低沉而厚重,虽然并不突出,却是所有乐器的底色音。就像树根一样,让整个乐曲不至于虚浮。觉得中国的乐器没有所谓的主奏,都是相互配合,彼此成就,美人之美,美美与共。

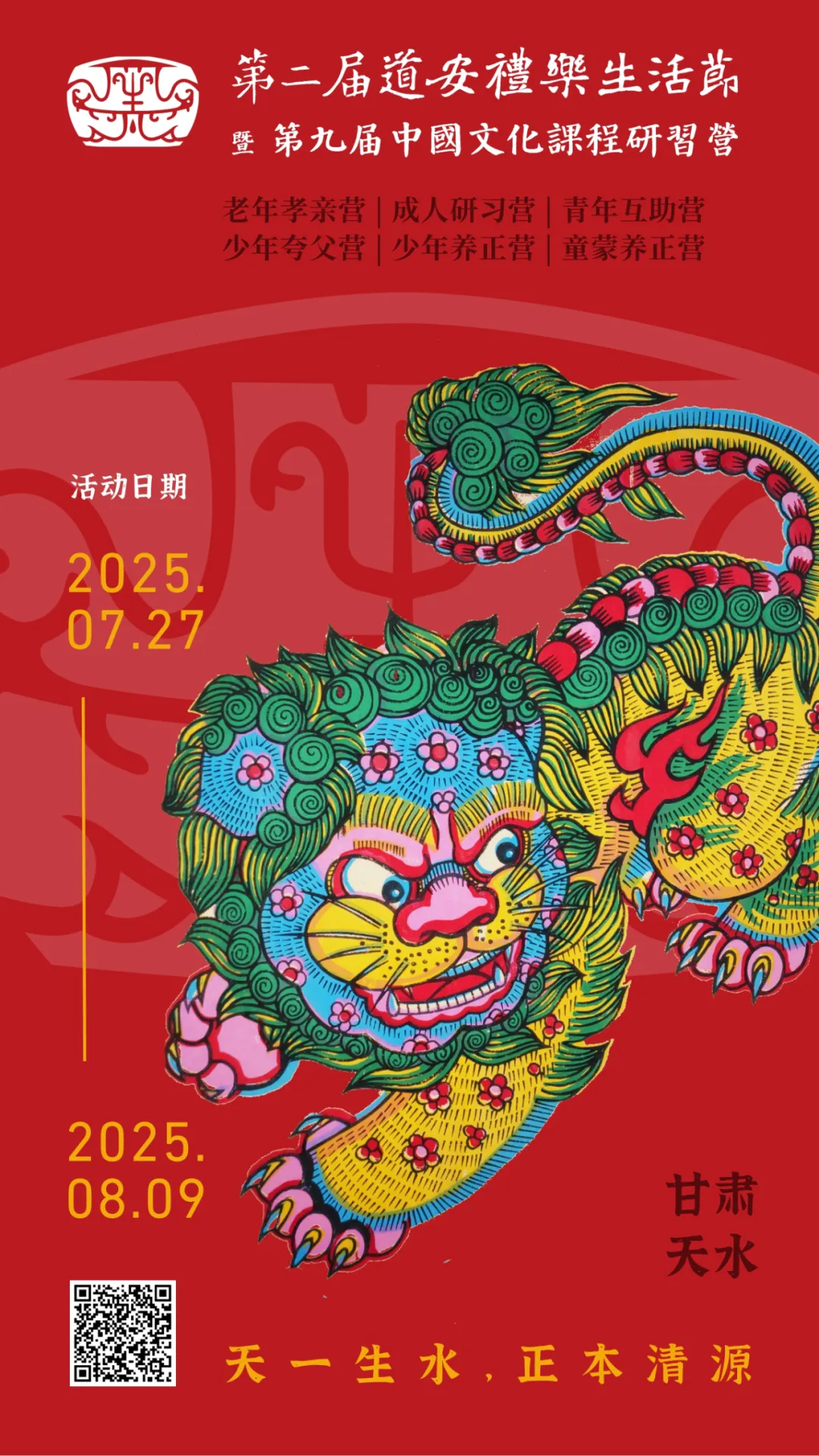

让我们一起重建精神家园,

回归“五养”生活!!

(第二届道安礼乐生活节 暨 第九届中国文化课程研习营,

欢迎您的到来!)

▼

2025朝圣之旅

千里徒步之成人组开始招募啦!!

(与夸父班千里徒步同期进行,殊途同归)

▼

本文图片及视频来自

中霖、慧安、小鹿、平屿、李翔。

– end –