学习日志 2023年7月25日 星期二

文字 | 中霖

在飞大理的航班上,读到一篇杂志文章,说有年轻人在路边摆摊,为路人写诗:“你给我词语,我为你写诗。”觉得很妙,于是昨日下午在山水夏令营《阅读与写作》工作坊的第一天,就尝试让孩子们做诗人。

我的做法是这样:一共60位同学,四人一组,分头工作。每人随意写下四至五个词语,然后交给小组里的一个小伙伴,对方要在这四至五个词语基础上创作一首诗。

现场分享时间有限,晚上在宾馆读孩子们的作品,可圈可点。

诗

作品一

词语:到处,蓝,倒翻

好像蓝色的墨水倒翻了,/到处都是蓝的,/到哪儿去找这么多的蓝?

——《蓝》

作品二

词语:漫灭,回忆,冰凉,膝上,园中

这些事,/是永不漫灭的回忆——宁静的园中,/冰凉的西瓜,/母亲的膝上。

作品三

词语:风,鸟鸣,细雨,青山

鸟鸣踏着风 /细雨乘着云 /漫游在青山之上 /感受那青山之美

回响在耳畔的 /是风声,是鸟鸣 /还是低沉的脚步声

作品四

词语:夕阳,小溪,森林,高山

小溪穿森林 /夕阳藏高山 /鸟归竹影远 /人倦马知还

——《巍山傍晚》

作品五

词语:霜月,烛火,回忆,离别,故事

霜月落亭前,/提笔一夜无眠?/回忆难写。

看人间故事,/都逃不过离别。/数不完的阴晴圆缺。

半生风雪,/吹不散花落时节的眼。

由此可见,人人皆可以作诗人。

作诗,不是在玩文字游戏(成人世界里常常是游戏文字、游戏人生,不诚也),而是人的意识的闪现、跳跃和流动。

孩子单纯,天生就是最棒的诗人,因为写诗,不是靠逻辑理性,不需要绞尽脑汁、引经据典,而是一帧一帧的画面,是意识的自由流淌。如孔子、老子这些所谓圣者,就是孩子般的性情,而在他们的深远影响下,古代中国成了诗性的国度。

这时,我们再来体会孔子的这句话:“兴于诗,立于礼,成于乐。”可能会有点感觉了。

礼乐生活的第一步,是诗兴大发,是饶有兴致。佛教传入中土,以“苦集灭道”入手,逐渐被华夏文明转苦为乐(大肚弥勒菩萨),在肯定“毕竟空”的同时,也尊重“宛然有”,有空不二。

我们不妨读几首禅诗:

诗一:

处处逢归路,头头达故乡。

本来成现事,何必待思量。

——【北宋】《神照本如开悟诗》

诗二:

手把青秧插满田,低头便见水中天。

六根清净方为道,退步原来是向前。

——【五代】布袋和尚《插秧诗》

诗三:

三十年来寻剑客,几回落叶又抽枝。

自从一见桃花后,直到如今更不疑。

——【五代】《灵云志勤开悟诗》

晚上,与申请未来(道安艺术)大学“指导员”招募及培养计划的十一位同学见面,有一位朋友(三羊班的红伟同学)谈及自己的心路历程,当有一天见到茄子种子发芽时,感动不已,泪流满面,对“天地之大德曰生”有了确信——这就是叩开了心门,走上了回家之路。

韦华院长讲到,小学要当作大学办(不离大学之道、成人之道),大学要当作小学办(要有充沛的情感和精神的滋养,要回到孩童般的天真,不失赤子之心)。

而如今世界范围内的主流教育体系,从小学、中学一路到大学,越往上走,精神就越稀薄了。要办一所有中国精神的大学,最重要的是有一支愿意走上“大学之道”的指导员队伍。

“指导员”这个提法,借鉴了我们优秀的红色传统——“党指挥枪”,支部建在连队上;“抗大”(抗日军政大学)与黄埔军校相比,最大的优势,就是讲政治——这个“政治”就是关切时局,关切众生的命运。而这个初心,与中华文明悠久的精神传统是贯通的,即“天下兴亡,匹夫有责”,“士以天下为己任”。

目前填写了未来大学指导员申请表的同学有二十多位,有些不在此次巍山共学的现场,将在9月初珠海见面交流。

今天下午五点多的座谈会,我会详细介绍一下发起创办“道安艺术大学”的缘起和工作思路,有兴趣的同学可来现场一起探讨,或找林娜老师咨询(筹备组秘书长,联系电话133-2886-0000)。

上午与江华老师带领的戏剧组同学交流,从“政治与教育的关系”,谈到“被动或主动的人生”。

同学们有许多感悟,现整理如下:

■ 最近几年的各种学习,让我慢慢开始相信,超越“自我”之外,众生的本源出自同一个“一”。

黄老师常说,我们都是天的孩子,但是不可否认,那种根本确信在我的生活中并没有确立起来。我在早上分享结束后还在问自己:“我不能时时感受到自性的具足圆满,是因为我的信不够强,愿不够明,还是因为我的行不够深?是我准备好了,就能连上‘天心’,还是要经历风雨才能见彩虹?”

似乎都是,也都不是。

我忽然又生起一个问题。我为什么这么急于想要连上?因为我想要一种更好的状态,这样更好的状态本质上和成为更好的自己没有差别,那么正如黄老师所说,成为大人的起点就错了,依然没有破自我!

■ 最早的戏剧可能从过家家开始,去体验不同“位”的人的感受,培养同理心,防止自我中心。打开自己,包容万事万物。

■ 自我意识是一个假象——非明德也。大人之学的起点,不在“我”,而在明德(天赋的)。自我意识只是一个暂时的存在,100年前的“我”在哪儿?100年后的“我”在哪儿?

■ 真是饱满的一个上午。再进入戏剧课时,已很安定其中。

以前的自己会有一些关注在细枝末节上的卡点,导致自我的意识会很容易进入到我执里,导致很少关注到整个场。

今日再一次进入一个新的场(因为人的不同),除了一点紧张,还有不少欢喜。紧张在于全是女人,大家的主意会很多吧。欢喜在于,都是女的,自然就会有反串性别的机会。

正如黄老师所说,人之出生和老死都是无性别意识的,只是活生生的人。还挺期待自己有机会反串反串,通过戏剧,体会感受,太有意思了。

■ “在不同环境中随顺,在不同角色中随顺。”

“眼里没有罪犯,只有不同能量的人。”

上午王韦华院长的这两句话很是有感。

生命的度扩展了,感受别人、理解别人的可能性也就增加了。也才有了众人之事。或者反一下,处于人群中、社会中,可以感受别人、理解别人,生命的包容度才会扩展。戏剧角色无好坏,无大小,深深地体察人生,感受万物一体的生命本源,凡圣一体,就在当下角色中,就在当下每一真诚的态度中,一念即生,一念即死。戏剧教育的可亲可大有功,在此。

■ 生命的成长,就是自我意识的不断突破。转烦恼为菩提,要从根本上去探索,要探到底,不留余地。

四个不“依”:依法不依人;依义不依文;依智不依识,依了义不依不了义。

■ 教育回到最后,就是与万物互联互通,重建与万物的关系、与人的交往、与自我的关系。必须打通自己,在各种关系中,找到自己的位,尽自己的本分。

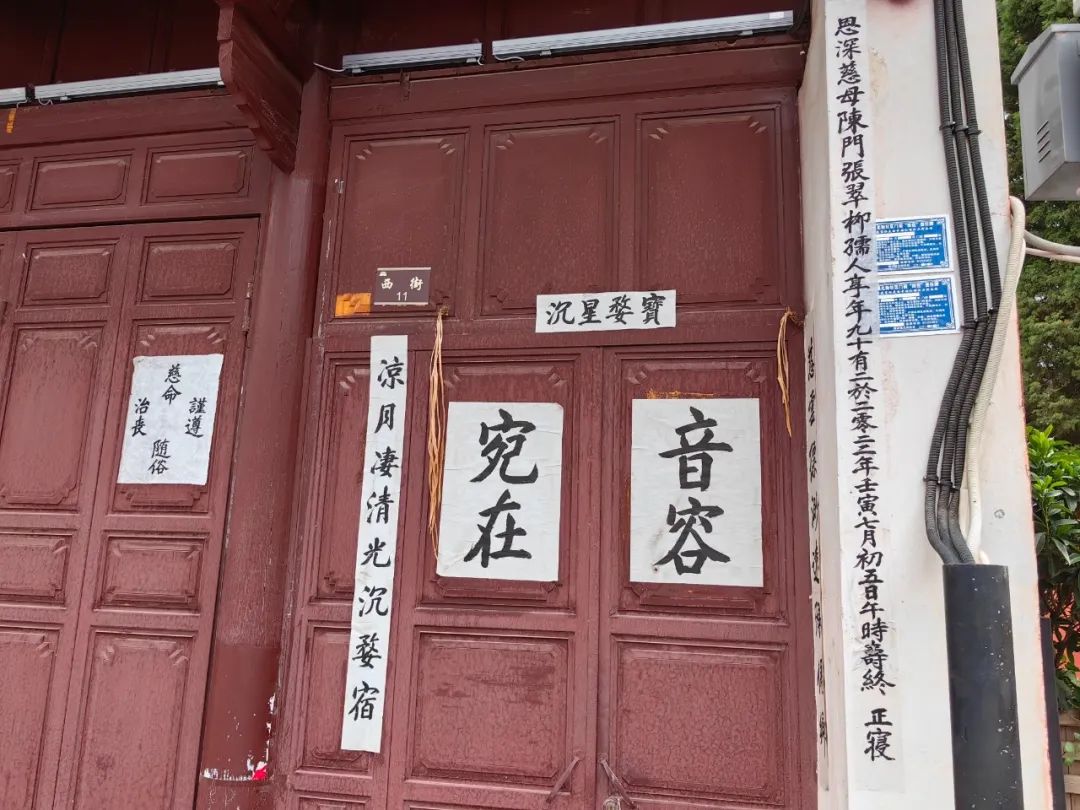

改造自己才是真正的出路,立志做“大人”,内圣外王。巍山文庙大成殿门前的楹联:“先觉先知为万古伦常立极;至诚至圣与两间功化同流。”从眼耳鼻舌身五根入手,调和性情,通过“游于艺”,逐步“达于道”。

■ 性别意识,只是后天意识,不能太当真。既然此生身为女性,就要去充分接纳、感受和发展女性的优势。

■ 遇见研习营的同学教师,心里觉得很亲切,新老同学都一见如故,有人生前面的“预习”才促成了目前的相遇。

遇见这一座城,这里民风朴素,真实不虚的样子。这里银行门口有茶水,邻居乘车与司机用方言攀谈。向本地人学习,向同学老师学习。感恩遇见。

■ 今天讲的话题看似有点大,开始也觉得政治与我何干,听老师们讲中国文化,讲道,讲我们生命的成长,每一个都与我息息相关。

尤其是后面同学讲到现在教育下孩子的种种问题时,突然泪目。回想这几年身边的人,忧郁、压抑、生病、生理的疾病,身体的病痛,很感慨,黄老师说做好自己,照顾好身边的人。

这首先要自己成为大人,又回到那个“大”,又想起多年前问到黄老师读书成长的问题时,老师说的“学做大人,读经典。”这几年一直在探索,读了经典就可以成为大人了吗?在今天的对话中,黄老师又谈到行动,不是喊口号。王院长也说,甚至不必读太多的书,也很有启发。

最近这段时间尝试去体会他人,发现自己不纠结了,对一些问题不纠缠了,对看不惯的人能理解了。也就不讨厌了,不恨了,也就给自己松绑了,这种感觉很放松。黄老师说“生命成长是自我意识的不断突破”,我愿意这样的成长。

今天两位老师谈的很多问题我不太懂,但老师说了,孔子是圣人,孔子也是凡人,凡圣不二。每个人都可以,我也可以。不知道从哪里开始,或许已经开始了。

最后老师讲性别问题,讲生活中烦恼的问题,讲得很真诚,很贴心,成长无关乎性别,烦恼即是菩提。没人教我们开这个会,没人教我们讨论人生讨论国家讨论教育讨论全球一体,但我们却敞开心扉去拥抱。

再次感动,被眼前的老师感动,被这群真诚的人感动,多么美妙的相遇!

– end –