学习日志 2024年10月6日 星期日

文字及整理 | 中霖

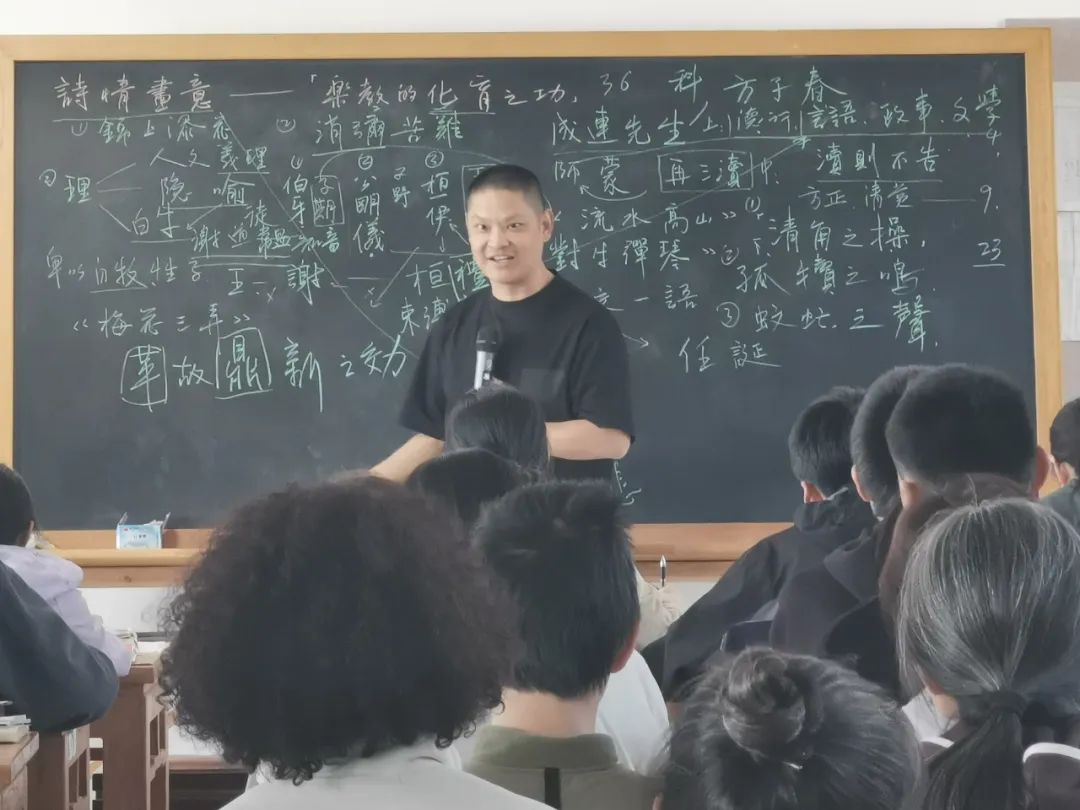

昨天主课,李步进老师从“诗情画意”,谈到“乐教的化育之功”。他讲到乐教的功用,一可锦上添花,二可消弭苦难。接着,李老师以伯牙-子期、公明仪对牛弹琴、桓伊-王徽之为例,谈到人的不同境界,仅凭才情、任诞,不足以有“革故鼎新之效”。——这是一个很重要的提醒。文人之所以生病,就在于恃才自傲;文明之所以生病,就在于脱离天道。

“礼”“乐”不可分,按照王镇华老师的语境来说,“礼”和“乐”都应放在《普世的天人架构》中来,整体地对待。于天道而言,“主”(德)、“体”(道)、“位”,三足鼎立;于人道而言,“心”、“台”、“文”,常常顾此失彼,言不由衷。今天主流的音乐教育、音乐演出等活动,都是以现代人本主义为价值取向的,故只是在世俗的台面和文化表演的层次;而“礼乐”是雅俗共赏,沟通天人,配合那个大生命的,故合乎中道。

对照上午大美志愿者“养正营”的共学材料【《有主有体做大人》第十二章 万物的奥秘就在孩童的心中】,我们可以感受到生命是何其精微:

■ “大人自以为是的态度和不当的行为,其实孩子都看在眼里,这些隐藏的冲突和矛盾,终于引发孩子和父母之间的真实战争。孩子和我们之间隔着一道鸿沟,无人能够跨越它。虽然在孩子和父母的战争中,胜利的通常是占强势者,但是爸爸妈妈的胜利,经常还是不太能让他们的小对手信服,因为大人的确做错事了,最后他们只有采取说服的手段。在这些情况下,爸爸妈妈妈倾向于采用独裁(authoritarian)的方法来解决。他们强迫孩子服从,保持好孩子的完美形象。为了达到唯父母独尊的胜利,爸爸妈妈命令孩子闭嘴,因而确保了‘和平’。”

■ “许多伟大、超群的人物都能够如此沉思入定,而这正是他们内在精神力量的来源。有些伟大的人物透过思想的力量,以静思和无比的慈悲,得到了感化众生的能力。还有一些人离群索居长时间以后,忽然觉得自己有义务来帮忙解决人类所面临的大问题,这些人帮助自陷于仇恨、侵略的同胞,对于他们的缺点和毛病都以无比的耐心包容。”

■ “我们事实上并不是在保护自己,而是在保护所犯的错误,并把他们隐藏在我们称为‘美’‘必要’‘共同利益’等的假面具下。渐渐的,我们说服自己相信那些良心已明显地知道是错误的事情为正当的,因此,日积月累,这态度变得越来越难改正了。”

■ “错误使人分离,但是,去改正错误则可以使人结合在一起。因此,每当发现错误就加以改正,这件事已成为大家共同关心的事情了。错误本身变得非常有趣。它成为桥梁,联系人与人之间的感情,尤其是促进了孩子与成人之间的和谐关系。”

■ 我们来看一下这个表《普世的天人架构》。你的“心”面对现实的社会,我称它为“台”面,你要在心里面找到自己的觉,也就是你内心的“主”。当你要用心的时候,觉让你做主;但是你自己用心用到做不了主,那个时候你不要忘记,其实你的内心还有一个觉可以帮你做主。这个觉呼应万物,本来就默契万物的天性,我们称万物是一个整“体”、生命的整体,这件事情也是真的;如果你发现万物都割裂,人跟人都疏离,那大概就是浸泡在现代社会太久了,否则的话,人类真的是一体的。有了主体之后,你才知道自己生命的定“位”。那精神世界在哪里呢?你的心在这个现实的社会,要怎么讲话、怎么想是自由的,只要不犯法,或者你愿意付出犯法的代价,你还是自由的(代价若包括良心的代价,那还自由吗?),可是一个真实的生命场域,你这颗心怎么去掌握这个真实,因为这个真实可以被我们人类扭曲、异化、割裂,甚至用人的一套把这个天赋自然的一套整个架空、淹没,它明明在我们眼前,我们却被人的一套阻隔了,看不到天赋的、天然的、生命的场域——中间这个落差就是精神。

■ 当你有一种眼睛,懂得阅读婴幼儿的生命成长,你就会开始对我们大人的心态,有一种“重复的可怕、粗糙的可怕”的发现。年初二我们家也来了一个女儿的女儿,从那一刻起,我才发现我自己有多粗糙,我连讲话大声一点,她都会吓一跳;然后,她看你的样子、她睡觉的样子,她用她的左手玩着右手,右脚搓着左脚,甚至哭……你如果已经打开你某一个心灵的眼睛,你所看到的是完全不一样的世界。我自己两个小孩长到这么大,我都没看到,两夫妻都在忙,反而孙女儿来到的时候,看到的是生命极为精微、动人的一面。总之,我们大人要小心用自己替代婴幼儿的脉络,她是随时在成长,而我们却一直想停在“好乖喔,给我亲一下,又抱一下”,所谓爱她的状态。

■ 整个中国文化弄了半天,就是在追求德跟道,也就是主跟体;天赋的人格主体,一个就是内在的直心,觉,就是德;一个就是你的身体,身体是诚实的,身体与自然万物有生命过程,那个就是道。中国文化之所以在人类文化史上,很难被说清楚,连我们自己的历史脉络中,对德跟道也语焉不详,孔子就感叹多次,老百姓了解德的太少了。其实,德就是自明的觉,日常生活的觉知;心里面有思想,心里面也会觉知,你懂不懂得捕捉稍纵即逝的觉知,那就可以看出你这个人的血性、精神、灵魂状态。那道呢?就在你眼前,每天万物在变化,没有东西会停下来的,你要是有了孩子,更是发现他每天在长,睡觉就洗牌,完全把他洗净,第二天你以为他跟前两天一样,结果马上又不一样。生命在你眼前的变化是很惊人的,他没有一刻停留。

下午与奉元班同学最后一次共学,逐字逐句读镇华老师关于《蹇卦》《解卦》的导引部分,大家也很受触动:

第九章 将一辈子的委屈全部翻转

德简曰:时代出英雄,乱世见大人。恶世信恶,认为善皆有伪,在这种习气(相信负面真相)背景下,只有返回自己先做,久之,才会来连、朋来、来硕。

■ 中道给我们的感觉,你能说清楚,你就成熟了。因为我们被人为的一套完全架空、淹没,而个人又执着陷溺在自己一路的执着中,所以有一点悲哀的,是人心人为的一切。而值得大肯定的,就是天赋的主跟体、德跟道,到今天还在,现在就在。我们直接跟造化者的心,造化者的身体、大自然,我们就活在这个怀抱里,不要有其他任何的阻隔。有没有那个需要?有,有人特别需要某一种接引的方式。你觉得人生苦不堪言,可以多亲近佛教;你再也不相信人心心头还有良知,你可以多亲近为你牺牲的耶稣。可是这两位教主也不会排斥天赋的本身,德跟道一直到现在还在人类心头,这个不能排斥。

■ 不要陷溺在自己的过去,幻想未来。截头去尾,就面对当下自己的天良状态有没有恢复。一旦你打开这个德,光一个内在的德、内学,一定不够,祂必须用德觉照万物,万物是道。老天爷这个德,祂让你内心有觉知、有天启,但是这个觉知、天启不是拿来炫耀的,说我灵性比较高,我是最特别的人。不可以!要赶快把这个天赋的心,觉照万物。上天一句话都没有说,我肯定祂没有说,但是祂全部的心意都在道里面、万物。这么丰盛的大生命、大自然,我们却活到虚无,活到宗教都会打仗啊!

镇华老师虽然离世了,但每次读到他如此殷切的话语,他似乎就坐在面前,从未离开过我们。“夫君子所过者化,所存者神,上下与天地同流。”(即“过化存神”的出处,引自《孟子·尽心上》)与同学们谈到孔子,孔子之极高明,以至于平常到我们忽略了他的伟大。电影《孔子》将孔子刻画成一个怀才不遇、忧国忧民的知识分子,那是当代读书人眼中的孔子。孔子之坦荡、磊落,非吾辈所及也!

“天下何思何虑?天下同归而殊途,一致而百虑。天下何思何虑?日往则月来,月往则日来,日月相推而明生焉。寒往则暑来,暑往则寒来,寒暑相推而岁成焉。往者屈也,来者信也,屈信相感而利生焉。尺蠖之屈,以求信也;龙蛇之蛰,以存身也。精义入神,以致用也;利用安身,以崇德也。过此以往,未之或知也;穷神知化,德之盛也。”(引自《系辞下》)

今天王新刚老师等三位京剧老师要回新疆,昨晚为他们饯行。我邀请他们每年参加我们暑期的“礼乐生活节”之外,也参加我们的“十一礼乐共学营”(明年开始,会安排在福建柘荣县——中国长寿之乡)。也与刘鹤翔道长、李步进老师约定了下次来玉泽园的教学时间,即每个月的第一周(如2024年11月4日-9日;12月2日-7日),我们逐步要将玉泽园非遗研习基地的“礼乐共学活动”常态化。老师们都很欢喜,可以常见面,共同切磋,一起推动礼乐生活的重建。

大礼与天地同节,大乐与天地同和。“礼乐生活”服务于所有年龄段的朋友,没有门槛,但其核心乃“天人之学”,故“道大”的骨干力量——“三一”学员、奉元班同学及每年“礼乐生活节”的大美志愿者,须立通天之志,才能逐步“极深而研几”也。

道大,天大,地大,人亦大!同学诸君,莫要妄自菲薄,而应担当起自己的慧命,呈现出群龙之德,“以定天下之业,以断天下之疑。”

“道大”奉元班2024级十二位同学,已经完成了第一次共学,今后可根据各自时间安排,任意参加之后各种主题的学习活动。其他欲问询报名者,仍可联络元毓老师(133-2886-0000),作为“奉元2025级预科班”同学,随时参加我们的学习,等到明年(即2025年)“十一”再正式开学。

文起千年之衰,道济天下之溺。呜呼!天道不远人,天德在人心。惟正命!非夫天真之士无所待而兴起者,吾谁与望乎?

附一.【奉元班同学日志选摘】

■ 01

茂莉亲昵地喊爸搂着父亲,我做不到,我也会搀父亲,那只是担心他病后走不稳。叔叔说茂莉的妈妈脾气急,忙碌,穿不好衣服啪啪啪打孩子,伸手比划的时候,好可爱。别人家老人怎么看怎么可爱,可能是因为对自己的父母有太多期待。

一起做饭太有趣了,大家庭真好。

妇子嘻嘻,终吝。一开始会担心,随即坦然,既然全都在我,那还有什么好担心的。

■ 02

刚结束和三一学长们的聚会,已经晚上11点,忙碌了一天,并没觉得累。而且,这几天已习惯了写日志,也是为了每天清醒的活着。

和学长们的聚会,听到最多的是“真诚”二字,我也是同样的感觉,无论是去年鼓乐营,还是今年新疆营,到这次的礼乐营,每次参加,都和回家一样,见到的每一位,都如同家人,无论认识不认识,真诚相待。所以,每次结束都很不舍。但其实,我们更应该在自己的家里,自己的工作,自己所处的诸多环境中营造这样的氛围,“真正的大道,一定归于平常,大道至简,回到本性,要至诚。”黄老师在早课上讲到待客之道要落到实处,首先心量要大,比如请客要主动买单,这个可以学起来,从细微处先做。

李步进老师讲公明仪的时候,提及“对牛弹琴”这个成语,娓娓道来,才明白,我们现代人的理解是多么的断章取义,只是截取了公明仪弹奏“清角之操”时,旁边的牛没有反应的部分;其实后边还有“孤犊之鸣”,听到这曲,牛会抬起头四处找寻小牛;再到“蚊虻之声”,牛直接烦躁不安。不是牛听不懂,是弹得不对,进而引发“如何善巧的教”,“接和受之后如何化与用”。上面的图景太形象,已然印在我的脑海中,养育孩子或是和他人相处,都是要“善巧”的。而且,为何古人会用“牛”做比喻,“牛”是隐喻我们的性子,就像“自牧”,说的就是“自己要管好自己的性子”。

今天韵唱“将军令”,虽然是能唱出来了,但感觉总不太对。当田社长和我们介绍了最早的音名,说要唱出黄钟大吕的气势,大家仿佛立马来了劲,这又何尝不是“善巧的教”,叹服于田社长的智慧!

附二.【梦静老师日知录选摘】

今日午饭前偶遇李步进老师,和老师闲聊两句,却有意想不到的收获!当你无所求时,才会无所不有。当你刻意而为之,却一无所有。

李老师,当你是学生时,你是怎么做学生的?

“有不信焉,信不足焉”,“信”特别重要。我看到了李老师的坚信和笃行。内心清明,对于经典,对于先生都是全然的信任。

“听话,照做”,少走弯路,减少内耗。在对的路上是不会错的,剩下交给时间沉淀。李老师讲了一个烧水壶的故事,烧水壶没问题,电没问题,水开都是迟早的事情。当内心觉察到了不对劲,“行有不得,反求诸己”,看看烧水壶哪些零部件出现了问题,不断反复调整。要透过外在的表相,看到内在本质真相。

李老师,当你是老师时,你是怎么当老师的?

当老师要明了且有切身体会,根据不同的年龄阶段,用适合他们的,且他们能听懂的内容去引导。这也是孔子说的“因材施教”,经典是不会错的,怎么做经典都告诉我们了。经学课也说,正知正见来源于经典记载的内容,道理在经典。除了古琴,老师也擅长书法、诗词,但老师说这都是触类旁通罢了。

在其位,向上生发(生生不息)。失其位,向下堕落(放任放逸)。对国家起到有作用的人:德行、言语、政事、文学。

经学课讨论到“有我”、“无我”的话题,我也和李老师借此讨论到,学生怎么找到“我”?

“如来善护念诸菩萨,善付嘱诸菩萨”,《金刚经》开头就说了,学生是需要家长和老师们的护佑、关爱、叮嘱、引导。做父母、老师的要先找到“我”,才能更好教育孩子。育化也是有次第的:接、受、化、用。

附三.【夸父班草原班同学日知录选编】

■ 01

主课上,李步进老师以几个古人的故事来启发我们,十分生动。学习一切人文,不能流于概念,定要化入自己的生命,化入平常,大道至简。

三百六十行,皆必以下学而上达。“自天子以至于庶人,壹是皆以修身为本,其本乱而末治者,否矣。”上达,即是上达于天,坦坦荡荡,与祂同在,人人皆是道之器。讲到“诗情画意”,若无上达之道,则趋于放逸,则乐极生悲,“乐胜则流,礼胜则离”,故二者不可分也。礼乐并举,方能化成天下,举而措之天下无难矣!

今日经学课讲到了《祭义篇》,想到《论语》中“周监于二代,郁郁乎文哉!吾从周。”一切或多或少的仪轨,皆是出于内心的诚敬,尽其“诚”而已矣,故不诚,无物,“斋斋乎其敬也,愉愉乎其忠也”。事死如事生,是对生死最大的敬意。生死一转,即是生生。小德川流,大德敦化,生命之大美,浩瀚无际。敬天法祖,惟至诚通天,惟正命。

■ 02

明天就要出发去新郑了,今晚举行了联欢晚会,大家也展示了这一周的学习成果。除此之外,还有好多惊喜。晚会上和外公外婆,及重庆的同学们一起演奏了一首《我和你》,感觉能和自家老人同台,非常幸福。难得看见外公眯着眼陶醉在口琴声中的样子。

后天祭祀,今天颜老师从具体礼仪的角度,讲了祭祀背后的深意。练剑其实就和祭祀一样,心怀诚敬之心,诚于中,形于外,故君子必慎其独也。此独非真独也,“子绝四:毋意,毋必,毋固,毋我”,“天-地-圣-亲-师”,无不与我们同在。这几天读《礼记》的《祭统》和《祭义》,越发感觉古人心之贞洁,心欲思观,非所不正。情深而文明,气盛而化神。如此,经典中的智慧才能够革故鼎新,化育我们的心命。——斋之日,思其居处,思其笑语,思其志意,思其所乐,思有所嗜。斋三日,乃见其所为斋者。

■ 03

一晃眼,国庆的共学营已近尾声,短短一周,课上收获不少,但几百人共聚玉泽园共同学习的这个氛围,挺令人感动。这不就是礼乐生活?不就是大同社会吗?大同就在我们身边,在我们心中,已经开始显明出来了。

下午做了件蛮有趣的事,把上学期每天发的日志材料装订起来,一边订着,一边迅速重温了一遍上学期我们每天的“精神食粮”。过半年再读,感受又不同,特别是每天摘的镇华老师讲的《易经》,可以感到那一份鲜活,是自己实践而得。有时可以与有些词句会上,感同身受,喜悦莫名就浮上心头,与镇华老师交朋友,幸莫大焉!

——温故而知新。

明年“十一礼乐共学营”我们再相见!

本文照片来自

礼乐共学营的大美行者。

– end –