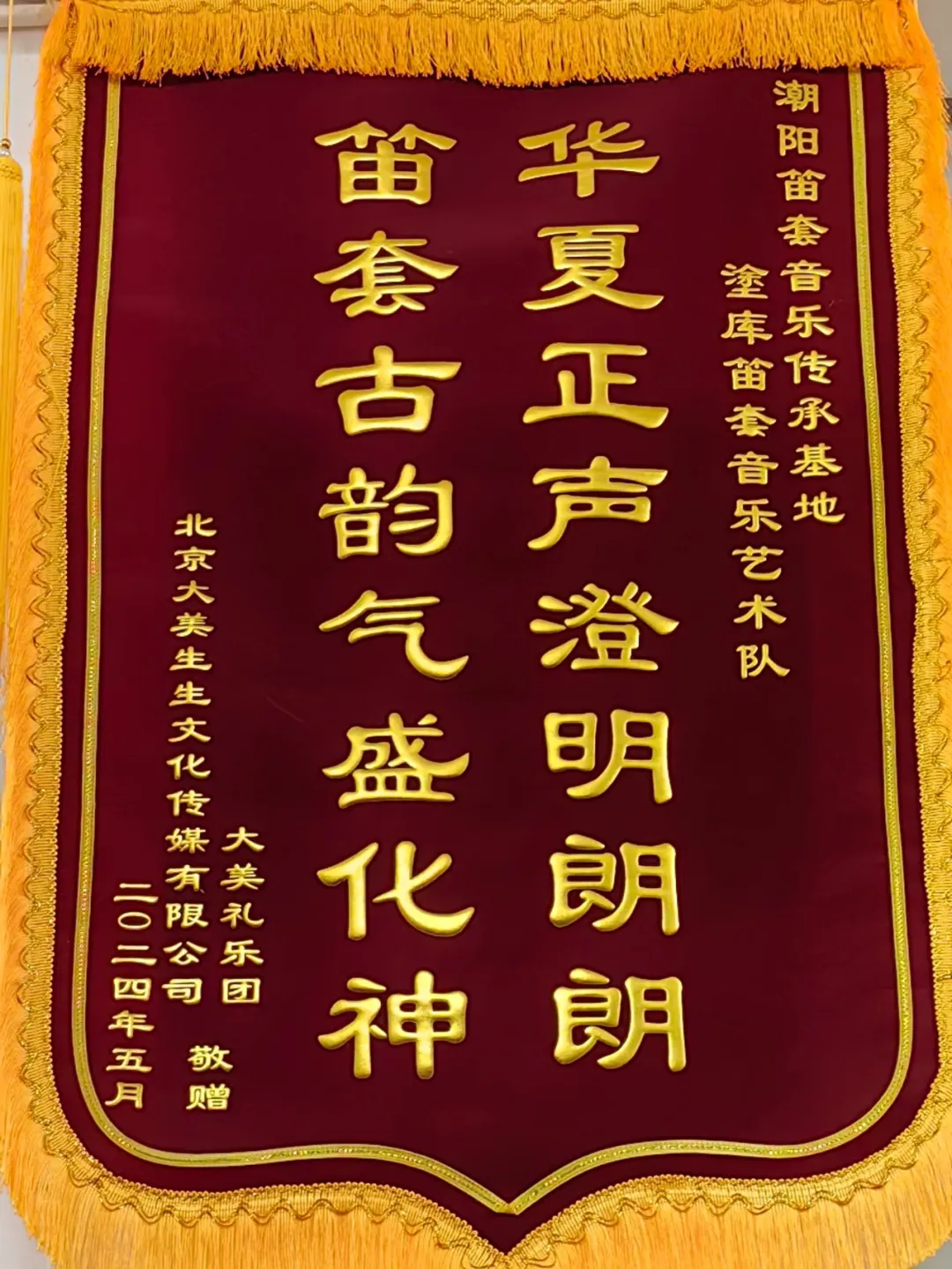

笛套古韵气盛化神

学习日志 2025年3月2日 星期日

文字及整理 | 中霖

昨天下午,乘大巴从潮州英塘村,转场到潮阳平北的后溪村,一个小时车程,很顺利!

将孩子们安顿好,我洗完衣服,到附近学习英歌舞的场地转转。平北的文化广场有一段文字介绍,转载如下:

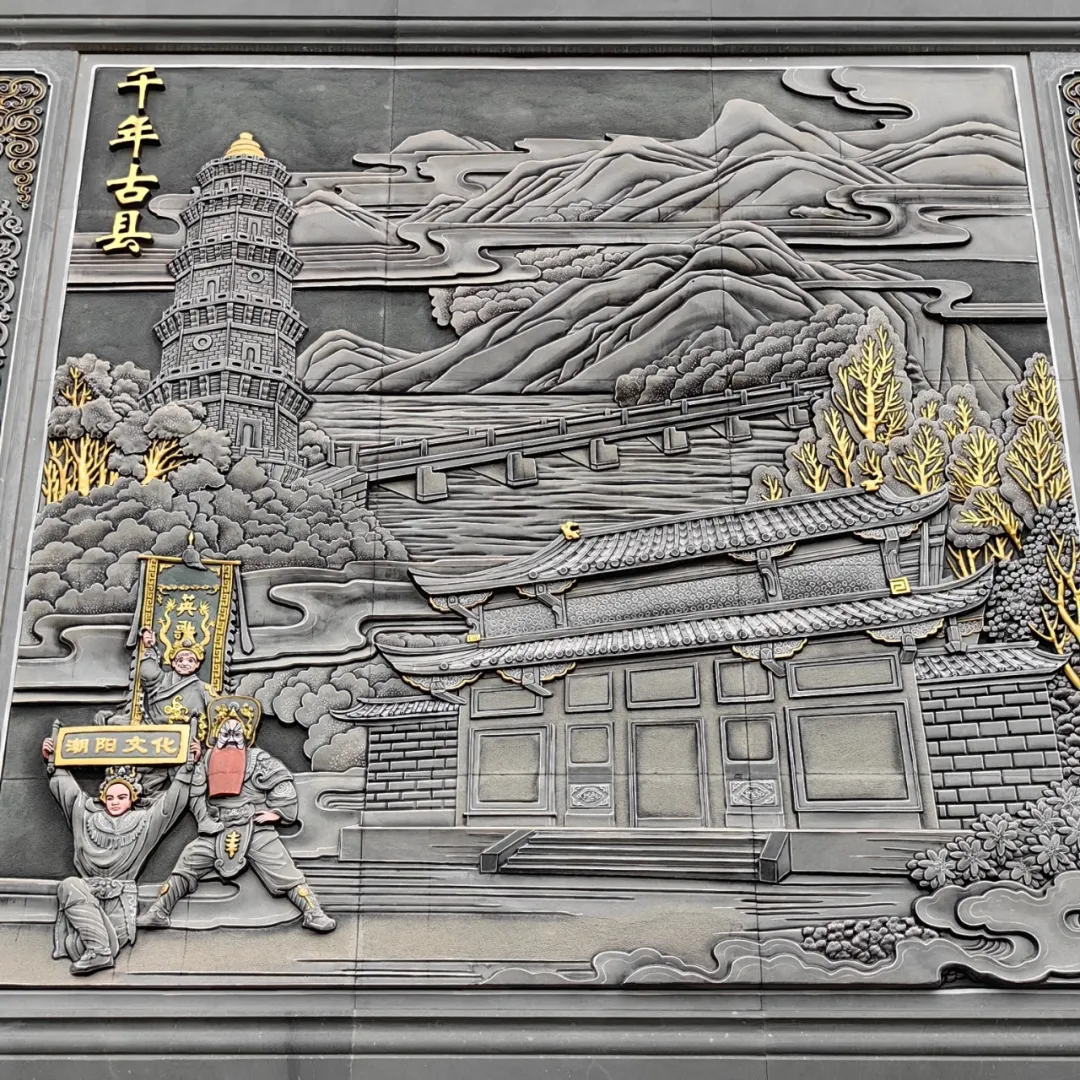

潮阳后溪记

后溪处潮邑城北。东临练水,西倚双髻,南傍棉阳,北连岩海。国道穿境而过,护城河绕乡而流,水陆两便。城内八大社七小社暨东家宫,众四万多,乃中原南迁裔嗣,杂姓,分居平北平南平西东家宫四居委。乡风淳朴,庶民勤劳,物阜民丰,练渚名乡是也。

唐贞观年间,斯地望头岭置陆驛官祗,曰『北驛』。至唐德宗初年,又于出海口处置『后溪水驛渡口』,曰『后溪官渡』。据传唐德宗贞元年间,工部尚书洪大丁被贬临潮,于后溪围田筑闸成牛担湾,造商船百余艘,始创潮之对外通商口岸,渡乃成重港。唐元和十四年,潮州刺史韩愈莅潮礼佛神祭途经此.后人建『韩愈渡江亭』纪之,亭联『开理学渊源诗书长昭日月;化蛮烟瘴雨壑廊功遂朝阳』。唐潮阳县令吴骑撰。

溪渡日趋繁荣,千里舶舻,丝绸一路通四海五洲。时有神奇传説,道是『舟行海上,粹遇巨风震荡,十百之命,悬于一丝,错蒙间,忽有神火光独帆墙,或灵鸟翔集,若示人以方向者,舟人因得其免,或天妃海神也』。故有福建籍船工,用竹鱼篮奉湄洲妈祖香火至渡口,设分灵祭祀,以祈海事平安。后乡众于渡畔凤地建『天后庙』,俗曰『后溪妈宫』。

《潮阳县志》载:天后庙于邑北后溪港口,始建明洪武初年。清道光九年知县王鼎辅协同縉绅郑世兰等重修。光绪九年知县周恒重、署游击方恭各捐资倡之,绅商改建。光绪十六年知县陈垲增修后殿。日寇入侵后被毁。一九七九年乡众陆续捐资復修天后庙、古渡口及『韩愈渡江亭』,一九八五年竣。庙三厅两天井两走廊一拜亭,配两厝包加后殿,进深五十九点四米、面宽四十九米。时县长吴至锐题书『后溪古渡』并勒石,后溪古渡列潮阳文物保护单位。

一方水土孕育一方风情。后溪新正游神,繁弦盛鼓,长街十里,万人空巷;阳春三月,妈祖寿诞,庙祀数日,灯烛辉煌;端午龙舟赛,和气仁侠,歷一百四十余载,列汕头市『非遗』名录;二零一零年始连续三载,信众数百,赴湄洲祖庙壮闕香火,浩浩荡荡。英歌舞、笛套音乐、醒狮武术诸民艺,更为薪火相传。英歌、笛套先后晋京、赴新马泰,扬誉中外。国省市区四级『非遗』项目传承人名録,数里人榜上有名;省市区英歌舞、笛套音乐传承基地,挂牌后溪。且众贤违崇文重礼,共谋状况举,二零零五年捐资兴办后溪中学,二零零九年兴建『后溪妈祖公园』二零一五年后溪理事会承办『汕头市第三届妈祖文化节』;二零一七年『真武庙重建升殿』二零一七年湄洲妈祖亲临巡安后溪,盛况空前。

旺哉,后溪!地乃得天而独厚,乡亦赖世而盛昌。尤喜妈祖庇祐,惠风和畅,气象万千。今新楼拨起,老街易形,乡貌换顏。市肆览九州之物用,极四时之新鲜。建筑业旺带百业兴,工业园区凝聚八方客商。幽岩名刹,镇山座列,钟灵毓秀,海色溪光。春华竞野,秋实盈庭,昭示福境安祥。正谓是:溪滸熙和统紫烟,坤仪善德化甘泉。如歌岁月春常满,虎跃龙腾谱锦笺!

后溪理事会 二零一八年元月

由上可知,此地是古海运渡口,自古商业发达,而且民间信仰习俗保持完整,民风和畅,在未来两周的研学期间,同学们可细细体会。

今年3月8日(农历二月初九),潮阳将迎来最盛大的游神活动——“双忠文化节”。潮阳双忠信俗与“来自北方的神明”——唐代的两位历史人物张巡和许远有关。

【历史背景和起源】双忠文化节的核心是纪念唐代“安史之乱”中殉国的两位忠烈将领张巡和许远。公元757年,张巡与许远在睢阳城(今河南商丘)死守睢阳城,最终为国殉难。唐肃宗下诏在睢阳立庙祭祀二人,从此确立了张巡和许远的忠义精神在官方祀典中的正统地位。

宋代以后,双忠公信仰在潮汕地区逐渐传播和扎根。据传,宋熙宁年间,潮阳人钟英在护送贡品入朝的途中,曾谒见睢阳双忠庙,并将双忠香火请回潮阳奉祀,建立了灵威庙。此后,双忠公信仰在潮汕地区的影响深远,不仅体现在官方的祭祀活动中,也融入了民众的日常生活和精神世界,成为潮汕文化的重要组成部分。

双忠文化节不仅是纪念历史人物的节日,更是传承忠义精神的重要活动。现代的双忠文化节不仅保留了传统的祭祀仪式,还与商贸活动结合,吸引了大量游客,成为地方文化的重要载体。“双忠信俗”作为非遗项目,也被赋予了爱国主义教育功能。

被誉为当地的非遗“三瑰宝”有笛套音乐、英歌舞和剪纸,去年这个时候,慧安老师带着四位夸父班同学在涂库笛套音乐传习社学习了一个月,很有收获。潮阳笛套音乐起源于宋。南宋末年,宋室宫廷乐宦吴丙(字汝光,原籍江西),随师抵潮,宋亡后,吴丙定居潮阳棉城,宫廷音乐的种子也因此播落于潮阳大地,经过历代乐工们的充实和发展,潮阳笛套音乐形成古朴典雅的风采和浓郁的地方特色,被称为“盛开在岭南永不凋谢的华夏正声”。

涂库笛套音乐的传承,一直是民间力量在支持和推动。今年“双忠文化节”,涂库笛套音乐的游神队伍中,将第一次出现编钟和编磬,而这全部都是民间出资订制的。自湖北随州曾侯乙墓编钟出土后,不少地方也仿制编钟,但基本上只是摆设,没有真正用起来。而在潮阳,依靠民间力量,不仅能复原编钟,而且能与古代宫廷音乐的传承相配合,真正能实现金声玉振,丝竹共鸣,天地同和,令人赞叹!

礼乐文明离不开祭祀,如今称为“信俗”文化的民间祭祀,与宗教信仰不同。中国所有的地方信仰中供奉的神明,不是虚构出来的“神”,而是真实的历史人物,是我们共同的文化祖先。许多人分不清民间信仰与宗教信仰的差别,一律斥之为“封建迷信”,是有偏颇的。平心而论,民间信仰与所有正派宗教信仰,都与天道有关。基督教有“敬天爱人”,而中国的民间信仰供奉的不是人格化的造物主——“上帝”,而是有德行的先祖,而且不只是一位,非常丰富,有真武大帝、关圣帝君、雷公、八仙、文曲星和武曲星、济公、妈祖、马仙、保安大帝、城隍、土地、灶神、门神……热闹极了。我们的诸神不仅不会发生争吵和战争,而且十分和谐,到哪里都是神仙会。在闽南的一些地方,老百姓把耶稣也当作一位神,与其他神供奉在一起,并不排斥其他的神。

文化重建,前提是信仰重建。“究天人之际,通古今之变”,不是一个学术课题,而是真正活在民间的精神传承,不需要传教士,重点是接续我们祖先的美德,继往开来。

《周易·系辞传》曰:“是以明于天之道,而察于民之故,是兴神物以前民用。圣人以此斋戒,以神明其德夫。”重视和恢复民间信俗文化,不仅不是宗教迷信,而且可以帮助我们破除宗教迷信。因为从“天人合一”的源头一路下来,就是通过历代祖先来延续慧命,过化存神,肯定人的自觉,人人皆可以为尧舜。

在中国文化的脉络里,人能弘道,非道弘人。敬天法祖,不能简单地理解为“祈福文化”,更是大人的自觉——与天地合其德,与日月合其明,与四时合其序,与鬼神合其吉凶。

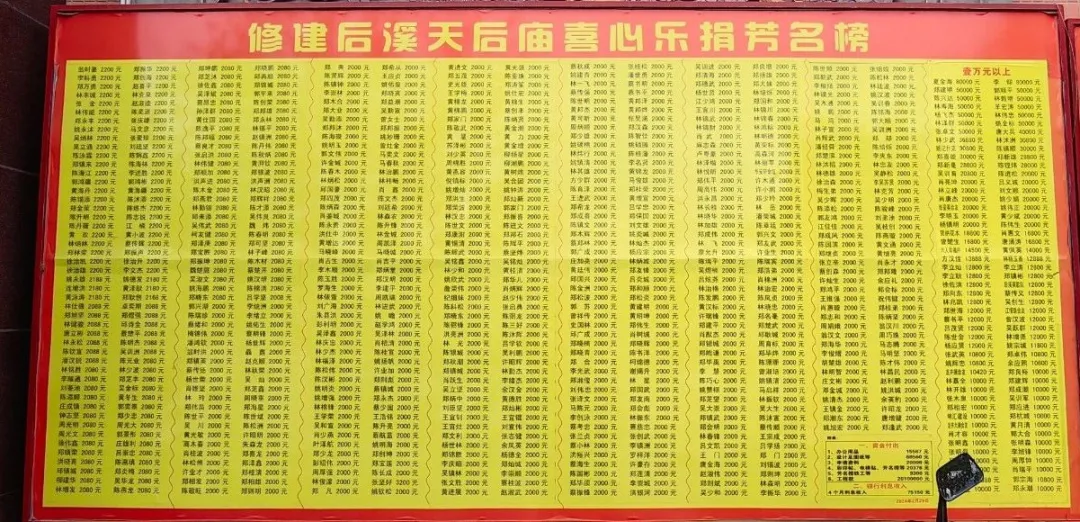

在刚刚修缮完工的后溪天后宫,见到门上的大字:“泽惠千载”,“崇圣仰贤”,感动不已!这就是中国人的真精神。“天-地-圣-亲-师”,从“天道”到“人道”,一路下来,经由“我”,传递给后人,千秋万代,生生不已!无比感恩!

兴哉!中华!顺哉!神州!幸甚至哉,不仅有潮州弦诗锣鼓,还有潮阳笛套英歌以咏志!

附:【夸父班同学日知录选摘】

早上,从宿舍到工作室都是我们的人。收东西,拖扫地,搬箱子,都在忙、卖力地干活,为生活了两周的场所打扫、洗尘,不是匆忙地离开,留一个烂摊子。从巷子里走出来,远远看到墙边五颜六色的一排排的背包和物质,而旁边是坐在地上面的我们,聊天,练乐器,拍照,突然觉得这就是“夸父班”,就是我们最自然、天真、松弛、大气、开心、合和的一群少年!本就很好。

— “ 中国人的生活方式就是中国文化 ” —

( 参访林芳武老师的玻璃店 )

▼

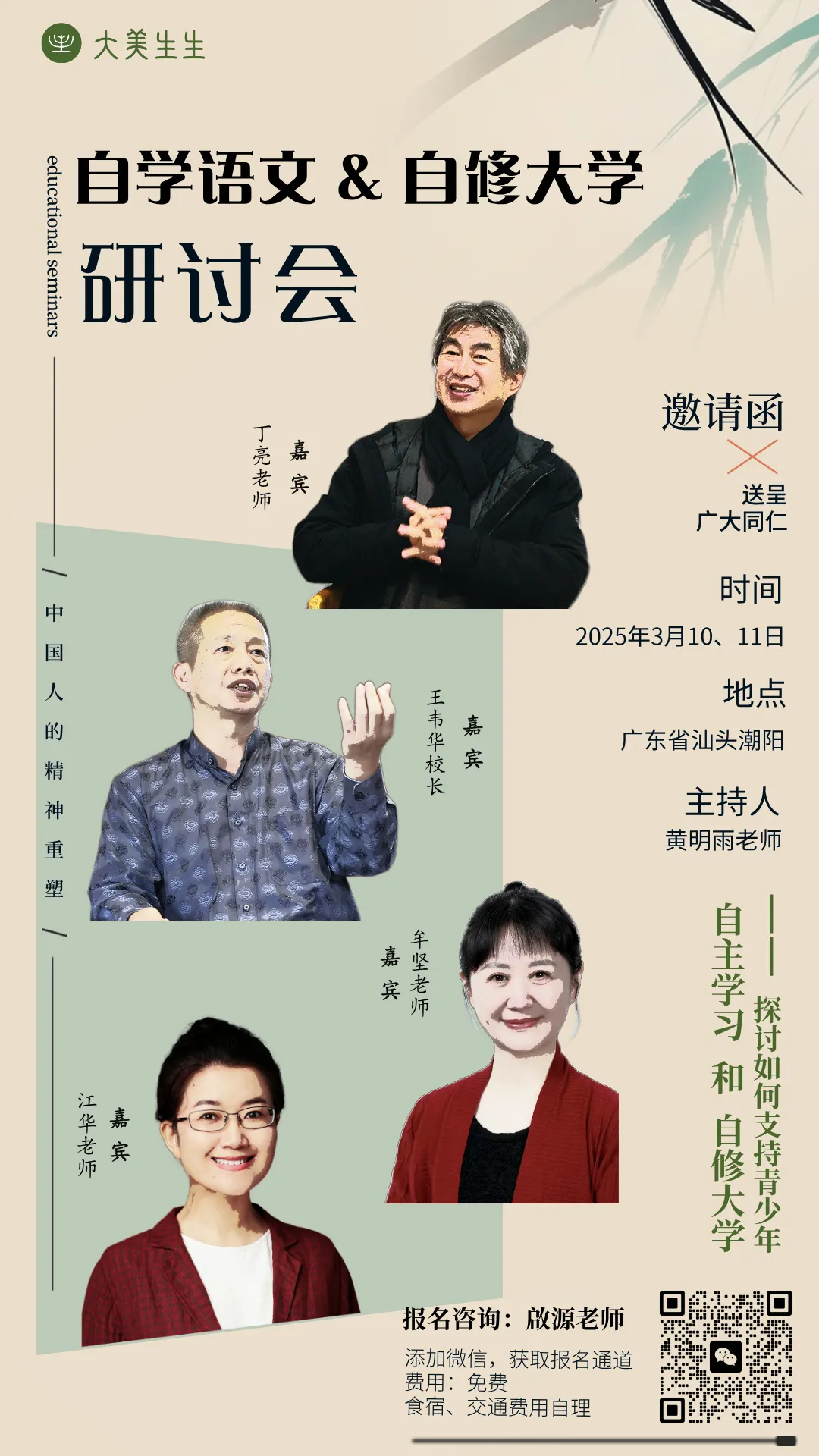

— “自学语文&自修大学” 潮阳研讨会 —

如何支持青少年走上自主学习和自修大学之路?

( 欢迎更多有识之士的积极参与)

▼

本文照片来自

中霖、瑞芳及郭壮杰。

– end –