学习日志 2025年3月4日 星期二

文字及整理 | 中霖

昨日是在潮阳学习英歌舞的第一天,跳英歌体力消耗大,故只安排每天下午学两小时;上午主课之后,为部分感兴趣的同学安排了《潮州话和潮州童谣》课,请阿灿老师教。

孩子们上课的同时,我与随行的家长有个别交流。大家都很关心如何支持青春期孩子的学习,也看到目前青少年普遍的厌学现象,难免会焦虑。其实,既然“青少年厌学”是一个“象”——“现象”这个现代汉语的词汇,意味着是当前发生的,故并不会一直存在,所以不必过于担心。

主课谈到“现代汉语语境”与“传统汉语语境”的差异,这个差异不只是一个“白话文”与“文言文”理解和表达的差异问题,而是现代人的集体意识与中国古人精神世界的差别。“现代”与“传统”并不对立,之所以我们认为“现代”相当于“先进”,“传统”相当于“落后”,恰恰是受到“新文化运动”以来的西方主流意识形态(即通常人们以为的“现代意识形态”,其实西方之后还有“后现代”)的影响,在他们的观念中,历史是进步主义的,即人类文明从低级往高级发展,从原始、愚昧,到越来越先进,阶梯式的不断更快、更高、更强——其实,这种观念本身就有局限。

简单而言,“现代汉语语境”背后是西方人本主义的观念(相对应的,他们还有神本主义),而“传统汉语语境”背后的是中国人的“天人观”,其核心是四个字——“天人合一”,其信仰是“敬天法祖”。《新华字典》和《现代汉语词典》体现的是西方人本主义的观念,而《说文解字》《康熙字典》体现的是中国人的天人观。因此,通过学习《说文解字》等“小学”(文字学)还原中国人完整的精神世界,不是可有可无的,而是当前“自学语文”的必需。

我和孩子们提到大家最熟悉的三个现代词语——“学习”、“工作”、“生活”,若将它们拆开,回到原本单个汉字的本义,即“学”、“习”、“工”、“作”、“生”、“活”,我们的精神维度立刻就被撑开了。一个汉字就是一个“象”,它就是载道之文。这个“道”就是天底下最大的道理——“阴阳一体”。因此,突破现代汉语的思维局限,回到传统语境,不是复古,而是回到整全的天人观,是本乃“天人”的精神还原。这项工作十分重要,也十分有趣,王镇华老师、丁亮老师其实一直在这个方面耕耘,他们的“德简”、“原道”可以给我们许多启发。

与生命源头联结,完成“天人”的自觉,载道之文是必要的途径,尽管它不是充分条件。换句话说,人的觉醒,可以通过“习文”和学习经典的方式,但仅有“习文”和经典是不够的。过去十几年,民间国学热带动的“读经运动”,效果不佳,就是证明。学习的目的和方法不对,读圣贤书也会厌倦的。

对于当前不少孩子厌学,我们不必过于紧张,大多数孩子厌学是可以理解,甚至是可以鼓励和支持的。因为他/她不是在自主学习,而是被动地学习,为了考试而学,为了父母的期待而学,为了老师的要求而不得不学。身不由己,垂头丧气,这样的学习状态必须要改变。如果一个孩子能主动求学,那么他们去衡水中学这样的高考工厂吃吃苦,也完全不用担心。

考试不是问题,而以什么样的心态去面对考试,去面对应试教育,这是一个大问题。可以说,人类的应试教育,从来就存在,而且会一直存在下去,只是考试的内容和形式会不断变化而已。因此,要解决孩子“厌学”的问题,不是去逃避考试,而是帮助孩子逐步明确什么才是自己最感兴趣的领域,找到愿意用一辈子去干的事儿。

在整个世界秩序大崩塌的当今时代,青少年普遍厌学是“痛点”,也是社会转向的拐点。百年来受西方现代意识形态左右的中国人,开始觉醒,必将回归千古不移的“天人观”。同时,带动整个世界超越西方现代学术的骄傲,化繁为简,回到天真。所有的人类,都是天的孩子,故接天线,续祖德,不只是所谓“中国文化”的专利,也是帮助人类文明回归正常的良方。

“厌学”不可怕,沉沦或“厌世”才是我们要警惕的。成人社会是孩子们成长的文化土壤,如今这个土壤已经板结,就如长期使用化肥、杀虫剂的田地,不利于孩子们的健康成长。普遍迷茫、沉沦或“厌世”的,还不是刚从无忧无虑的童年走来的青少年群体,而是他们的父母。孩子们受到这个文化土壤的染污,才对学习、工作、生活失去了兴趣。

天地之大德曰“生”,圣人之大宝曰“位”。昨晚,与夸父班几位年长些的同学座谈,共读并讨论《精神依附的传统》一文。大家对“生”和“位”这两个字有点感觉了。所有的世间法都是有漏的,故花太多精力对所谓的社会制度、政治哲学、文化理想、经济理论等进行分析、论证,企图希望通过思想启蒙、外在制度的变革,推动社会进步、文明发展,这样的努力可能会踏空。因为这些人为的意识形态,都不必太当真。我们可以博览群书,可以去不同的国度留学,但进得去,要出得来;学进去,活出来。

为学日益,为道日损,损之又损,就是向乡下的奶奶学习。昨晚读书会之后,去平北文化广场找后溪英歌舞队的林芳武老师,约英歌队的老师们去吃夜宵。我们在大排档,满满两大桌,饮酒畅谈,其乐融融。谈到开心处,大家起立,一起干杯,用潮汕话喊“兴啊!顺啊!”

人类社会不是完美的理想国,总是错综复杂的,人生也难免有这样那样的遗憾,但我们一直能感念天恩浩瀚,感恩人类历史上无数圣贤的精神哺育,主动担当,承前启后,继往开来,就能像他们一样,活出天地的美好!

无限祝福!感激不尽!

–昨晚与后溪英歌舞伙伴们夜宵后的合影

附:【夸父班同学日知录选摘】

■ 01

上午跟着兆灿老师学习潮州歌谣,学了一首童谣《天顶一粒星》。在孩子小时候,妈妈都会给孩子唱,大概描写的是一个小孩想吃各种东西,父母说没做好。这首童谣很有趣,最后一句白白歇,小孩什么都没吃到就喧闹,最后只是白费工夫。从这首歌谣中也感受到小孩那份天真。下午开始英歌舞课,新老生分开练。下午太阳很热,出了一身汗,感觉很精神很通畅。最后要结束前,排了一遍阵形,突然一个小女孩加入其中,她打的是上下槌法,虽然我们不认识,槌法也不一样,但当我们的槌声合在一起时,那股无形的精神是相通的。

■ 02

今天上午,跟着小黄老师学习潮州的歌谣,很可爱,简简单单的文字,读着很美。

晚上跟着后溪英歌舞队训练,对“松驰感”有了进一步的体会。“松弛”,不光是放松然后随遇而安,其中有一股很强的定力在里面,你来我就开门迎接,你不来我也依旧生活,不会左右摇摆。

–夸父少年学习英歌舞日常

■ 03

上午上了小黄老师的潮乐课,老师讲到潮乐分五种:歌册,庙堂音乐,大锣鼓,弦诗乐,戏曲音乐。其中戏曲音乐,还有弦诗乐的技巧是最难掌握的,但技巧不等于难学,只要时间够,再难的技巧也能学会。最不容易学的,反而是歌册和庙堂音乐。小黄老师常用一个字来形容,非常到位——“真”。虽然节奏简单,但歌册是母亲对孩子的祝福,庙堂音乐是对神佛的祝福,这两种是假不了的,是真正人与人、人与神交感时的真情流露。

用两个词来形容潮汕人最贴切,那就是“直心”和“细心”。老师讲做什么都要十分细致用心,农有农艺,工有工艺,他们把生活中的每件事当艺术一样对待。因为这里是沿海诚市,经常有外来文化与潮州文化相碰撞,而潮州文化就是中华文化,秉持着包容的态度,将西方文化包容并转化掉了。这个在弦诗乐中便能看出,因为有很多西洋乐器在里面。

–英歌文化浸润在潮阳娃娃的日常

■ 04

今天第一次接触到潮州歌册,第一次学习潮阳英歌舞,这些文化都是浸润在他们的日常生活中,这里的妈妈会用潮州的歌册哄婴儿入睡;孩子长大一点,就会学习大锣鼓与英歌舞;到了中年、老年赋闲时,就可以韵唱弦诗乐。

十分喜欢潮州音乐,还可以一门深入学习潮剧配乐,一生“乐”在其中。这样的文化,怎么可能黯淡呢?只会更加兴旺,历久弥新。

■ 05

今天的学习很饱满,上午自习继续阅读刘明武老师的《换个方法读易经》一书,发现从源头来讲,所有人文的表达都来源于自然,因此抛开后天所形成的人为意识,人与人,民族与民族,文明与文明本质并不对立也无差别。

如果从太空中俯看,则既无国界也无所谓地区差别,有的只是一群人,生在同一个星球上,住在同一片陆地上——中东离中国远吗?一点也不远,距离不及从新疆去往广东。城市很大吗?一点也不大,如果去掉高楼大厦,大小范围不及目力所及。会发现许多好似远在天边的事,其实并不遥远,如此自己与这个世界的联系感觉更深了。

晚上的读书会使我很受触动。一个人来到世界上,很重要的是找到自己的“位”。与此同时,需要不断拓展视野,突破人类意识的局限,把心胸打开。不仅向身边的学长看齐,更要向学长的学长,历史长河中的英豪圣贤学习。以前不敢想,现在有点信心了!

— “ 阳刚正气,长养精神 ” —

( 夸父少年学习英歌舞的日常掠影 )

▼

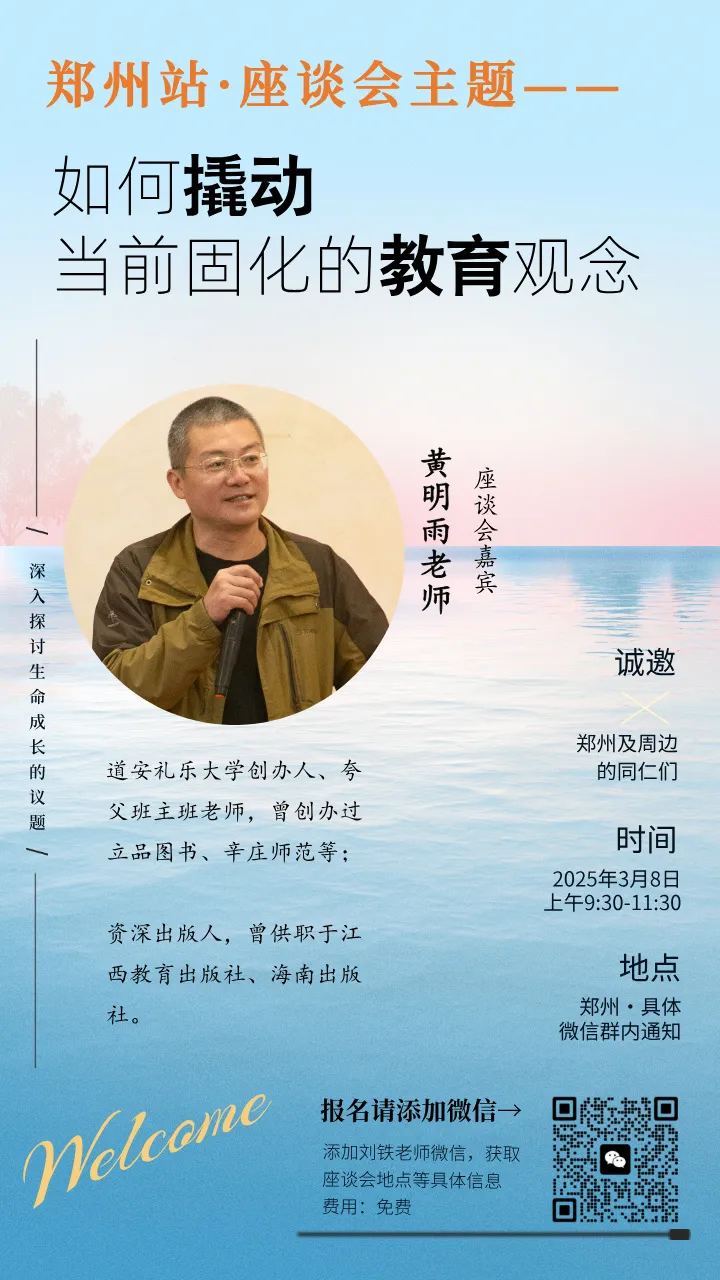

— 如何撬动当前固化的教育观念? —

郑州站•座谈会

深入探讨生命的成长!!

( 诚邀郑州及周边的同仁们积极参与)

▼

本文照片来自

中霖、瑞芳、栗兵及昕炜等大美行者。

– end –