学习日志 2025年3月19日 星期三

文字及整理 | 中霖

昨晚,带孩子们去看了电影《哪吒2》。尽管大多数同学在寒假里都看过一遍,但这次是作为《电影课》的一次“辨明”去看的,今天上午主课的分组讨论应当会有一些非常鲜活的东西冒出来。

电影《哪吒1》,我是前日陪外甥在电视里看了点片段,印象不好,觉得戾气太重,但《哪吒2》看完,还是很赞叹,于是带头鼓掌,表示致敬。这部片子不只是一部令人眼花缭乱的娱乐片,里面有中国人的性情,很草根,既有普通人的人情味,又有改天换地的壮志,豪迈的革命情怀。

昨日主课,在黑板上写了两行字:“文起千年之衰,道济天下之溺。”许久没用粉笔写字了,竟然将“衰”写成了“哀”。华夏民族,不仅在近代苦难深重,自宋亡之后,也是命若悬丝,哀哀欲绝。自“新文化运动”一直到“文化大革命”,20世纪的中国与西方现代文明合流,来了一场大无畏的自我革命,付出了极大的代价,但死去活来,又开始了一次千年之后的重生,非常了不起!

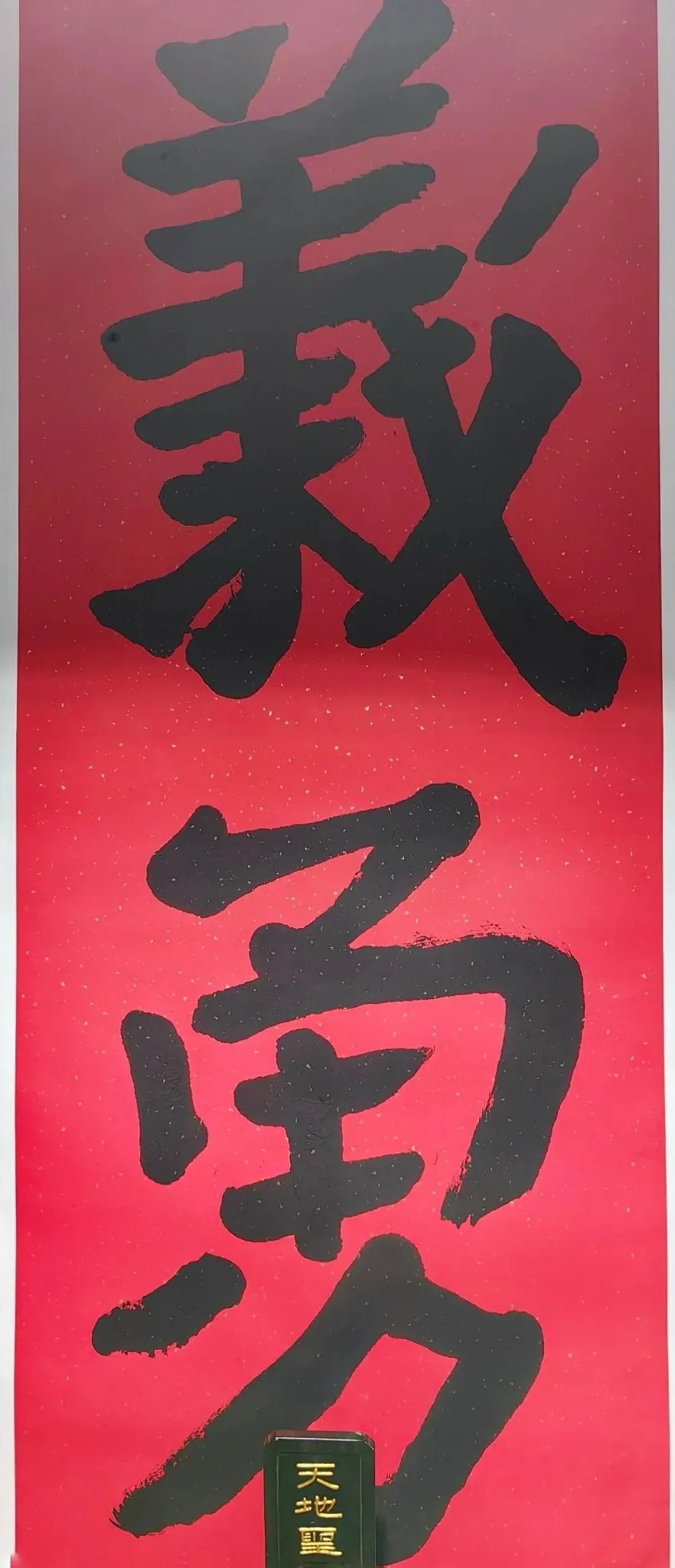

我们看到今日的教育改革,看到文化对时代走向的作用力,一定要将眼光放长远,继续发挥“义勇”的精神,才能打通任督二脉,迎来一个生机勃勃的新局面!开启人类文明的新篇章!

附1:

【《寻找中国帆》小分队日知录选摘(3月16日-18日)】

■ 01

【元毓老师的最新报道】

不知不觉“寻找中国帆”小分队,在一起生活四天了。随风而动,扬帆远航,奇妙的六人组合,一切顺遂,竟没有所谓太多的“磨合”。许是上天作美,无论刮风下雨,无论晴天阴天,小路边、河渡口、古井前,一汪泉、一嫩芽,一叶舟,驻足留心,处处皆是课堂。

贝壳老师真是一位“孩子王”,每次与孩子们“工作”,总愿单膝跪下,身体微倾向前,亲和如雀鸟。灵动的身姿,上天入地的肢体表达,活泼泼的生命劲儿,总能让孩子跃跃一试,仿佛天下没有任何难事,只要“我愿意”,一切皆有勇,一切皆能玩。学习是自个儿的事,本分事,乐在其中。投身而入,屡试犯错,“贝壳”兜底,真感受就有真体验,真知灼见不是二分的抽象概念。

乱花渐欲迷人眼,世间众相,人生如戏。孩子的教育,人的成长,切勿本末倒置,犹如王镇华老师说的“生命才是到位的教育”!立本守正,化繁为简,每天德行。顺势而为,见机而作,安心平意。生活的丰富,在于回归平常,代代相传的民间先生们,用生命影响生命,感激不尽!

潮阳第一站,上午出发前,众议共识,既然是寻找中国帆,哪能不下海,哪能不玩船,一行开拔“潮阳港”,趣事不断,惊喜连连……且听孩子们日知录分享吧。

■ 02

上午在海容学校参访。没想到这里的孩子,有的也像体制内的同学一样,眼里是黯淡的。接触的明明是好玩的海洋生活,却总是一副无精打采的样子。华德福教育的课程设置很丰富,看似也给了学生更多发展的可能性。但是多元的体验,最终还是要落回到值得做一辈子的事。如果“我”没有成长的自觉,只是享受安逸的环境,不能清醒地朝着大人的方向去,一定会逐渐麻木。自己四年级懵懂中离开华德福,经过六年的体制内学习,自愿回到传统文化的怀抱。在一次又一次“进去-出来”的过程中,反复辨明,此生道路越发清晰。感恩华德福,让我知道有更多的可能性。也很幸运,能够穿越这个阶段。

下午在黄埔军校旧址参观。军阀混战、国难当头的时刻,国共两党能够放下不同的政见,密切合作,共赴国难。却在看见和平曙光的前夜,走到了彼此的对立面。在马克思的学说里,似乎资产阶级与无产阶级的矛盾,天生而不可调和。但这只是资本主义社会的暂时现象。回到中华文明的脉络,首先肯定每个人主体平等,都可以做大人之道的同行者。孔子主张“有教无类”,他的教室里,锦衣华服的子贡、箪食瓢饮的颜回,可一起坐而论道。基于这个普天大同,可以超越所有人为的分别,实现“大一统”。不是“共产主义”理想里的绝对平均,而是美美与共,群龙无首。

■ 03

今天上午乘动车告别了广州,返回到潮阳,来到了一家生态园基地,周围的环境很好。只是楼上的房间,有些已落灰许久不用了,我们放下行李,拿起工具开始收拾我们接下来要住的地方,落到每一处都打扫到位。这次来学习,不仅去向民间的先生学习,更是从日常的洒扫应对开始,从小事做起。以小见大,不是连日常的洒扫应对都没做好,就想着去帮助别人。修身、齐家、治国,才可平天下。每个当下都无比欢喜,自发自主地参与到生活当中,每个人各安其位、各司其职,乐在其中。各正性命。

–贝壳老师带着孩子们观测水源

安顿下来,晚上,阿灿老师也来到我们的住处交流学习。谈到潮汕地区的分割,政府相互的抢夺资源,心不在一块。而民间却不同,不受政府的影响,心依旧在一块儿相互支持,将这个文化的脉络传下去。民间的那份纯粹,“我们表演不是去演给你们看的,你们看不看无所谓,我是去敬神明,敬这个天地的。”也是由不同的“艺术”形式,见到这个地域人们的性情。

回过来,贝壳老师提到了一个黄老师反复在问我们的问题,“我们为何要学习大锣鼓、弦诗乐,它又不是一个能当饭吃的职业,那我们为何还要学习它呢?”不是说它复杂就很难学,那去除这些,背后是什么?——那个文化的精神,那背后的精神真正养到我们,陶冶性情。这便是我们学习这些“非遗”真正的目的,真正要去学的不是什么技术,而是背后的精神,续法脉去行。

–阿灿老师和孩子们在交流

■ 04

下午在潮阳的渔港参访当地渔民的生活。正好有一条渔船靠岸卸货。五名水手正在费力地搬运装满海鲜的筐子,一条船上整整有大约上千只这样的筐子,从装筐开始计算,每位水手大约需要弯腰一千次。这对他们而言只是日常。后来我们去到一条废弃的渔船上,没有网络,没有淋浴间,仅够翻身的狭窄床铺……这样的艰苦生活,他们出海一次就是半个月。不禁联想到潮汕地区众多的民间信仰——在比大海还要变幻莫测的海洋生活中,没有任何可以依靠的,唯有信仰!信仰十方神圣、诸佛菩萨,借这些有形的象去信仰那个无形的祂,相信上天有好生之德,会给我最好的安排。尽人事,听天命。

看到现代化拖网作业的捕鱼方式,不仅捕获了我们盘中的海鲜,还有许多没有使用价值的小杂鱼。它们要么成为渔业养殖的饲料,要么被随意地丢弃在码头上。贝壳老师说,由于无节制的捕捞,近海的一百公里以内,海业资源已经枯竭。想到古时,渔民捕鱼只取一家人之所需,而商业文明的高度发达,鱼货可以换成无尽的钱财,滥捕乱杀才开始,屡禁不止。其实都不是自己真正需要的,只是被自己的欲望困住。这几天跟着贝壳老师,其实也是学习如何回到原本简单的生活,每天又很饱满。

■ 05

今天一天行程很丰富,一连去了三处码头。第一个码头有一大片海滩,旁边有几艘自制的舢板。有空的话,我们打算把它作为训练船的雏形。在海边,看着海水来了又退,退了又来。翻起雪白的浪花,每一下仿佛都击打到我心里,一遍遍的冲刷,很静。后来为了想驾船,便与附近的渔家交涉,未果。又自己找到一艘废弃的船,还找了两根断桨,就这么下水了。这也是丁亮老师说“出得去,还要回得来”的一个切实体会。因为当我们划着船往外去时,是水流和风把我们推了出去,过程中并没有用力,也可能是那个好奇心,使得我们有点顾前不顾后,忽略我们飘到哪里了。但当我们想往回走的时候,是要逆着水流和风,所以一开始我们一直在原地转圈,慢慢配合变得默契了,也就滑到岸边了。

也就是说,在我们偏离失中时,会有点迷茫,但只要有一个强烈的意念,并愿意为此努力,那就一定回得来。最可怕的是出去了,还不自知,认为这样才正常。所以,当我们要干一件事情,不要被欲望带跑,是如理去作意的,始终都要对自己的行为有所觉察。不然就一直飘,沉没在大海中了。

另外两个港口也非常丰富。捡了渔货,又看见了军舰和船坞。回来之前还上了一艘废弃的渔船,里面的生活气息依旧很浓,在感受到渔民生活的同时,也发现闽南的海洋文化是真的值得花大功夫研究的。下得了功夫,才有真功夫!

■ 06

今天上午将内务收拾好,便围坐下来,决定今日的学习安排。上午决定去参访当地的各种港口,正巧还有阿灿老师的车,让这个参访更加轻松、方便,很感恩老师。首先,便参观了潮阳港。在港口,我们也没闲着,一边研究港口的船,一边去认识不同种类的贝壳,顺带还自己找了一条没人要的船,找了两根断浆,便几个人一起把这船拖下海,在海里实操了起来。一趟下来,也对丁亮老师说的“出去了,再回来”,有了真切的感受。出去容易,回来难。出去那个念头一动,就出去了,回来不容易。几个人拿着断桨,不知怎么划,一直在原地转圈,相互之间,也不知怎么去配合。后来,在岸上老师的指导下才回来。这个过程很有意思,一个摆荡,落回到生活中,也是真实的照应。

下午,走在汕头海边的街道上,街道上挤满了人。不仅有商贩在做买卖,还有正值放学的同学,都在忙碌着。而跨过街道边上便是辽阔的大海。沿着海边,上了一艘不再使用的小船。刚开始,面对桥与船的距离,心中多少有几分害怕,但当跨过去站在小船上,朝着五星红旗,看向大海那一刻,心也被打开了。何为大人,便是跨过心中的那份恐惧,“我”也可以活出那份开阔,如大人一般,顶天立地,独立不依。

附2:

【潮阳英歌舞小组同学日知录选摘】

■ 01

下午我们去看了草尾村的游神,现场的人太多,我们索性就爬到了房顶上。潮汕各地的游神都会有很多人来观看,这次也不例外,下面的人群里三层外三层的。

最后一个出场的是草尾英歌。草尾英歌大开大合,队友们打得非常卖力,每一声呐喊都震慑天地,我们也跟着热血沸腾起来。如果是英歌舞是阳,那笛套就是阴,相较于英歌舞的阳刚,笛套就柔和很多了。在听笛套的时候,你心需要很静,这样你才能感受到它旋律的美妙;而在看英歌舞时,心胸激荡,你都恨不得跟着跳起来。这一阴一阳相互结合,在这样的乐舞中,人怎么会抑郁呢,只会越来越有精神,生机勃勃。

■ 02

下午我们去草尾村,看当地的游神。草尾英歌舞队的燕子翻身一个接一个,很震撼,再一次被民间信仰所惊叹到。人死了就变成鬼,德行高的就被尊奉为神,我们是与天地齐平的,精神的长存,没有什么是能隔阂了的。天地人贯通的精神,如同火炬一代代接续,永不熄灭。

刘老说过:把心灵点燃,将自己点燃,点燃大地,点燃这个时代,这就是“德”的归宿,是一条充满希望的路!

附3:

【夸父班同学日知录选摘】

■ 01

回到玉泽园,非常幸运地上了杜杰老师的课。在第一堂课当中练习了中锋用笔与侧锋用笔,对画山水画来讲,能熟练掌握笔的用法是十分关键的。在练习的过程当中,我慢慢地发现在画画的过程当中自己能够静下来去练习了。当自己完全沉浸在其中的时候,画得也就越来越好了。以后无论在做任何一件事情,都要认真去做,只要认真地去做,总会有不一样的收获的。

■ 02

早上主课,黄老师讲到“动”与“静”。当前这个时代,人们就少了一份自发的动力,也常常不能真正静下来。虽然现在生活总是变得很快,但做什么事都是“不得不”,缺了那份主动的力量。也趁着年少,就应该多接触这个多变的世界,要善于变化,有胆量,为自己而活。而在处理复杂问题上,不止是书本上的学习,更是在实践中学习,实事求是。只有知“静”知“动”,主动地能“动”能“静”,才能真正活出自己生命的大美!

上午在书道教室练习书道,对“静如处子动如脱兔”更有感觉了。先把自己静下来,再把气灌注到每个字上,动静自如。懂得知进退存亡,又不其正。不偏在任何地方,才中和。

附4:

【梓由同学日知录选摘】

一早在步进老师家醒来,与博文共进了早餐,随后他去上学,步进老师便拉我坐到茶台上,喝喝水,聊聊天,很受益。

“只要脉络清晰,怎么学都是轻松的。”步进老师说。这个脉络是整个文明自古到今,从羲皇到尧舜,从文王到孔子,从秦汉到明清,直到我们这短短几十年上,整个文明都加诸此身。把整个文明的脉络与自己这几十年打通,接天线,续祖德。整个文明自天承下,自己同样是天之子,“上天给我们最宝贵的礼物,便是这一世自己从生下来到死去的这一段生命过程。”活在整个脉络里,便和整个天地一样广大。老师说,中国的文脉自宋以后就基本断掉了。故承接这个文脉,要直接从宋往上追溯。但承接慧命的脉络,直接从我这里就接通。故整个文明,不过一人而已。

快吃午饭的时候,师母弄完菜,过来跟我们聊了两句,她说,“我真的是搞不懂你们说这些什么天道、地道、中道的,这些是需要讲的吗?讲来讲去最后还不是要好好生活,有什么可讲的呢?”很赞叹。一个人最重要的最终都还是“生”“活”、像师母那么勤快,还做得一手好菜。齐家,就是大人啊。

下午弹琴,《四大景》。同样是春天之景,《春晓吟》更像是春回大地之初春,而《四大景》却像暮春之际的婉转。同样,带着图景弹,很快就弹下来了。曲子由叹暮春之感伤转变为迎初夏之欣然,由悲转乐,弹得十分欢喜。

弹完琴与老师师母沿河边散散步,聊聊闲,生活就是如此简朴的快乐。还去附近买了油饼吃,老师师母强烈推荐。吃了一个芋头味的,很香甜。师母还多买一个让我带回去吃,便甩着手中装着油饼的塑料袋蹦跳回去,心中喜乐无限。

— 回归天人生活,三代同养 —

让我们一同成为值得王镇华老师感谢的那群人!!

(镇华老师说过“感谢中国还有实践的人!”)

▼

本文图片来自

中霖、元毓、鍏泷、雨麦等大美行者。

– end –