学习日志 2025年4月21日 星期一

文字及整理 | 中霖

昨天傍晚,回到冀州玉泽园。从上周六一早离开,走过了地扪、贵阳、昆明、厦门、大连等地,绕着中国转了大半圈,从西南到东南,又到东北,回到天下之中。一路许多收获,也有很多感触。

一方面,面对孩子教育等现实问题,不少家长手足无措,充满焦虑;另一方面,各地都有勤勤恳恳的实践者,他们只问耕耘,不求收获,他们的这份笃实给人以温暖的力量。

许多困难都是人为想出来的,而只要踏实地去做,一定能见到生机。就如鲁迅先生说的,原本没有路,走的人多了,也就成了路。人类的历史,就是无数人走出来的。其中有主动者,有被动者。面对不确定的未来,有人彷徨,踟蹰不前;有人进取,充满热情。有志者,事竟成。只是大家对何谓“有志”有许多模糊的认识。

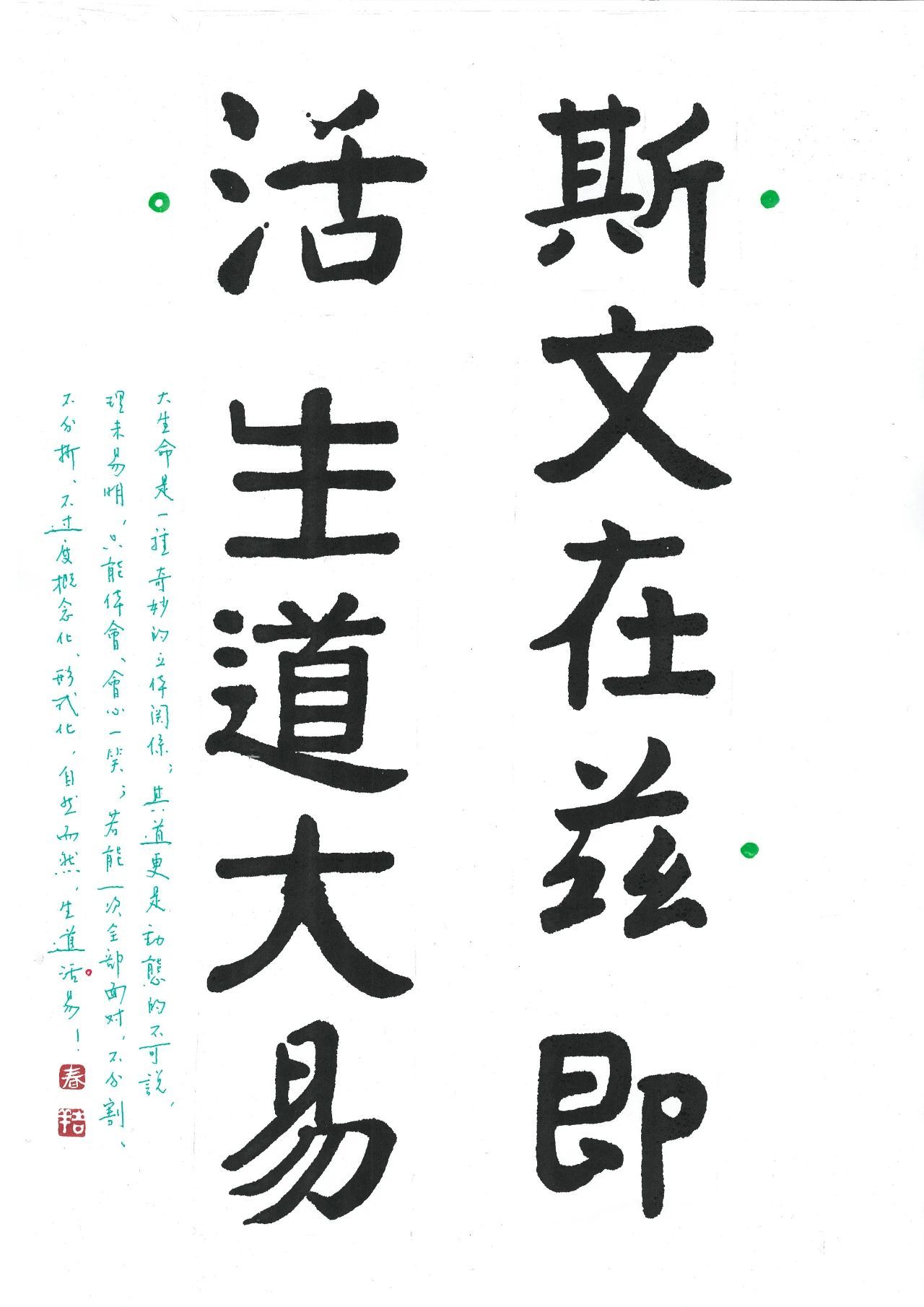

人们容易将虚妄当作美好的理想来追求,也容易将世俗的成功当作衡量自身价值的参照标准,如此,很容易迷失。故惟有至诚,才能合外内之道。正如《中庸》所言:“智、仁、勇三者,天下之达德也。所以行之者一也。”过去一周,慧安老师带领孩子们共学《中庸》,大家应该都有些新的感悟。圣人之言,不是抽象的理论,也不是操作手册,而是可以与你的生命体会相印证的。只有我们尝尽了生活的酸甜苦辣,生命的践行够深入,才能与古圣先贤更有默契。

步进老师昨晚发来一则短信,谈对“义勇”二字的心得:“什么是义?为所当为即是义。去做该做的事,各正性命,各尽性命。什么是勇?当仁不让即是勇。听天的话,顺命而为。”诚哉斯言!

关于读书包括对经典的学习,我与几年前的想法有了很大的不同。不是“读书无用”,而是要清楚地认识到“读书会误人”;如何突破“所知障”,恰恰不是从书本里寻找答案,而一定是切实躬行。因此特别推荐,十五六岁的少年去跟随贝壳、金晖这样有丰富实践经验、人格成熟的先生去学习几年,比读什么大学都好。

在大连,与当地朋友有比较深入的交流。感觉东北这个地方蕴藏着巨大的生机,从后天八卦来看,东北是艮卦,看似困难重重,山连着山,但峰回路转,生机无限。孔子为《艮卦》赞曰:“艮,止也。时止则止,时行则行,动静不失其时,其道光明。”

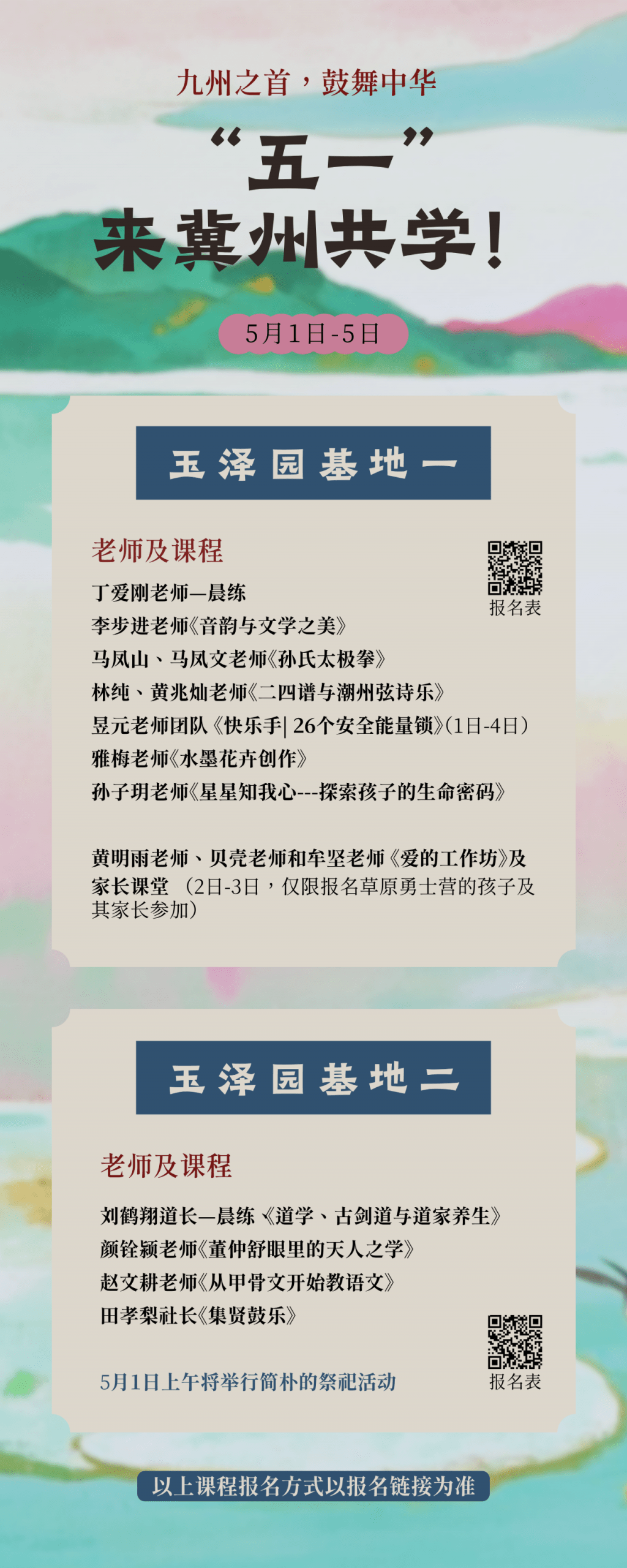

“五一”期间,玉泽园内又将开展丰富多彩的共学活动【注:由于大原书院正在进行修缮,未能及时完工,故颜铨颍老师的课程等都将改在玉泽园进行,一家人参与不同课程的共学,更加方便了】。贝壳老师也将与申请《寻找中国帆》的同学们见面,并对参加暑期“草原勇士营”的同学当面指导。

天高任鸟飞,海阔凭鱼跃。祝福我们的少年!祝福中国的未来!

附一:【夸父班同学日知录选摘】

■ 01

一周的鼓乐学习,以下午的结营仪式就此收尾。回看这一周的学习,不仅是学习了不同的乐器,及韵曲的练习,同时,随顺着天地万物的生发,将整个人撑开,纵向地向上去与神明沟通,横向地又与其他所学互参,每日浸润其中,都很充实,去唱出内在的声音。心灵上的传承,以心会心,唯乐不可以为伪,内在的心声是骗不了人的。下午的结营仪式,唱起鼓乐与侗歌,如同与天地的合奏,虽然我们自己的人不多,但“乐以和人”,我们自己玩得尽性,也让周围的人欢喜,众乐乐。

晚上观影会,看了家一同学推荐的电影《魔女急宅便》。每个人都有天赋的那个,祂是恒在的,但如果你不去启用祂,便会迷失,只有真正的“我愿意”。

■ 02

日志上读到大连这座城市的发展历程,无限感慨。日俄殖民的历史,山河破碎,让这片土地蒙上深深的屈辱和苦难。而这段血泪史,塑造出大连开放的城市气质和外贸优势;又帮助其在东北经济困境中异军突起。一正一反,共生共存,不可分割。历史从来就不是“非黑即白”的简单分别,而是始终在这般无数的纠缠之中曲折前行。而翻转过来,如今我们又站在一个全新的起点上。往者屈也,来者信也。我们要感恩过往的一切,同时从强大的历史惯性中跳脱出来。去接续祖辈给我们的,但不能被局限住,要从此一直追到天边。清醒地开展生命,向前的每一步都朝着那个去。

雅集在衡水湖畔举行,唱响侗族大歌,如有神助。仿佛不是我在唱歌,而是声音借着我的身体去表达。乐由天作,小小的我就是天地的乐器。不需要任何的技巧,回到最本真的状态去发声,如此美妙。

■ 03

读到日志中关于旅顺口历史的资料,很感动。小小一个地方,即是整个中国近代史荣辱的缩影。承载了太多的苦难与无奈,但是这一片土地至今依然承载着一代代人的生长,依然充满生机。所有苦难都是人为的争强而带来的,而放在天地的大背景中,没有苦难,没有剧变,都只是暂时的象,时间会抹平一切。我们现在记得的这些过往的苦难,于我们实际只是一个意象,往者屈也,来者信也,是我们已经从这其中走出来了。我们如何能像这片深厚的土地一样,无不承载,且能恒久以之。这个就是大地的德行啊——弱之胜强,柔之胜刚,法地,就是去承载我此生背景中的所有荣耀与耻辱,化开,放下,就是崭新的生机。承载己身,乃至天下,亦能以天下化之,故圣人云:“受国之垢,是谓社稷主;受国不祥,是为天下王。”惟有厚德以正命,才可能超拔种种苦难和困境,尽性伸展于整个天地之间。

今天是这一周集贤鼓乐学习的总结,很感动。那种“雅”、“颂”的庄重典雅,就在广阔湖边回荡,所有人都带着一份敬畏,非常大气,是来自天地间的那份广茂,悠悠荡荡。如此便是中华文化的骨血,刚健,博厚。

附二:【《寻找中国帆》第一期学习小结(可妍)】

上个学期在东山岛,黄老师与贝壳老师结识,贝壳老师给我们讲关于太平公主号的故事,复原一艘600年前的中国帆船,扬帆去看这个世界。听完贝壳老师的经历之后,黄老师说到,我们也要造一艘“道安号”,带着我们的文化,与其他文明交流。当时以为,这是不是又是黄老师画的一个饼?当这个学期开学,才发现这一次是玩真的。

“寻找中国帆”第一期的学习,看似每天都很随意开始一天的学习,但一日下来,心是不散的,全身心的投入,把自己交给天,顺着心的意愿,自然地生发。十四天下来,每个人都成长了许多,从开始的不明所以,刚来的担心、紧张和害怕,到将所有顾虑都放下,只管去做,不用想太多,把自己打通,去感应身边的每一个人,去向海学习,向这片天地学习。

开启这段学习的前一日,大家与贝壳、元毓两位老师开了首次“见面会”,同学们多少有点不知所措,毕竟第一次跟着这样一位老师,脱离班级。面对老师提出的问题,除了有问必答,还很在意“我说的是不是不太好”,“老师会不会觉得我不主动”,“会不会跟其他同学相比,我很没有主见”。但当第一天的学习结束后,便发现这并不是一个简单的“造船”项目。

告别大部队,我们一行人乘坐动车前往广州。下车的那一刻开始,到处都是可以用心去体会,我们走到哪儿,便学到哪儿,小到刷碗扫地,大到治国平天下,都要真切地感受生活中的每一个场景,应证了那句“生命只有真正经历,才能感动”,不只是听别人讲。

除了切身的日常生活,“寻找中国帆”最重要的一个部分是大海的文化。顺着这条脉络,我们采访了许多先生,从以前是商人的张应平院长,到民间的手艺人,如跳英歌舞的林芳武老师、弦诗乐的阿灿老师、南音社阿平社长、周大夫等等,不仅仅看到先生们在传承的那份手艺,更是向他们学习切身的待人处事,日常的洒扫应对。

在几次的交流后,才发现采访不只是问问题,不只是架个相机在那里拍,更是通过听到老师们的人生经历,回到我们切身,有没有什么东西,我能用一辈子的时间去做,把它做到极致。问到面对人生的选择,是应该选择体制内的学习,还是走一条“特立独行”的路?都是回到自己,根据自身的条件,多去尝试就知道了,不用管外在主流的走向,只要“我愿意”。只要这件事情是你内心真正想干的,就坚定地去干,不管结果,认真去干。讲到民间的信仰,哪怕在城市里,都能见到不同的寺庙,那份信仰的纯粹,祂时时与我们同在,三尺之上有神明,有一根线一直拉着你,这就是生活的一部分。

我们还去“调研”海边的港口和渡口,了解这些港口是怎么运作的,还看到各种货船和渔船。那天到潮阳港,我们一边研究港口的船,一边认识不同的贝壳,顺带在岸边找了一条旧船,捡了两根断浆,几个人便一起把这条船拖下海,在海边实操起来。划出去很轻松,回来的时候,就有点费劲,从刚开始在原地打转,到最后配合变得默契了许多。

与当地的渔民交流,了解到当地海洋文明的变迁,我们通过实地考察到每个港口,也注意到海洋渔业的问题:许多刚打捞上来,但又没有实际价值的小鱼被随意扔在地上。以前渔民打捞上来的鱼都会自己吃,多的吃不完,就会分享给邻里乡亲们。面对现在的打鱼经济贬值,物质的极大丰富,产生无止境的浪费,我们更应清楚自己真正需要什么,而不是一味地追求物质上的丰富。

一个尝试,逐渐发展成一件事业,黄老师为我们画的饼也逐渐真正出炉了。转眼第二期的实践便要开始了,不过这次是要真真切切去造船了,到真实的生活场景去做,回到广阔的天地间,从需要别人的鼓舞,到被别人需要去服务和鼓舞别人,学进去,就要活出来!

九州之首,鼓舞中华!

欢迎各地朋友五一汇聚冀州,

三代同行,回归“天人生活”!

▼

本文图片来自

王煦、雨麦及《寻找中国帆》探路先锋营。

– end –