学习日志 2025年2月26日 星期三

文字 整理 | 中霖

日知录整理 | 慧安

一早起来,读到慧安老师编辑好的孩子们日知录摘录,并分享孩子们在潮州的学习状况:

今天的主课是让李承洵跟同学们认识,并做了一些分享,也现场邀请了凯文讲了讲。计划明天上午共读完日志,邀请王茂标老师到课堂带大家韵唱工尺谱。今晚老师带着我与两个学生在外面图文店为50多个人准备资料,就是前年年底潮州小分队的那一份资料,人手一份,王老师总是提醒我们:“做事情要认真一点!”他每次一说,我的脊梁都挺直一些。

刘森老师知道我们的学习进展,不停鼓励我们多学一点。“潮州音乐的难点是在学的当时不一定能领会。但把它录制下来,回到玉泽园就可以反复地复习,反复地琢磨,反复地练习,学得越来越深入。对中国音乐文化艺术的古老生活存在就会越来越理解它的妙趣。这些学习不仅仅掌握了一些技巧方法,而是会终生在心灵中扎根受益。因为它是一种心灵文化。它会成为一生的心灵情意活力,心灵文化在生活中的动力,越老越知其味,品其味,识其味,其味无穷啊!”

何其有幸,每一天可以学习,并不一定在课堂上。其大无外其小无内,感受到万事万物都亲近时,都欢喜时,自然而然在“学”,觉也,效也,无形中,生生不已。一如夸父班,一如大美生生同仁,一如英塘村往来的你我他。

昨天早上,离开珠海,先到广州南沙区某镇一农耕研学基地,这是慧安老师曾经工作过的地方。我们一行四人在村头的早点摊吃肠粉时,拍了一张照片给她,慧安老师回短信道:

那么早到了!真好!真想在现场呐。帮我传达一下感谢,没有花婆婆,也没有现在这样的我。每一阶段都有其充实而美好,很是感恩呐!

上午,与这里的老师、家长交流,唤起许多美好的回忆。2009年9月1日,在北京昌平区小汤山镇的讲礼村,从六个孩子的“共生小书院”开始,我就一直在与孩子们工作,直到今日。我不是一个合格的“教师”,也从来没想过做别人的师父,只愿做一个行者。这一路走来,十分感恩!

当年决定暂时放下手头的出版工作,去办小学堂,胡因梦老师得知,有点诧异,她说你应该去高等教育的,怎么想着去做小学老师呢?

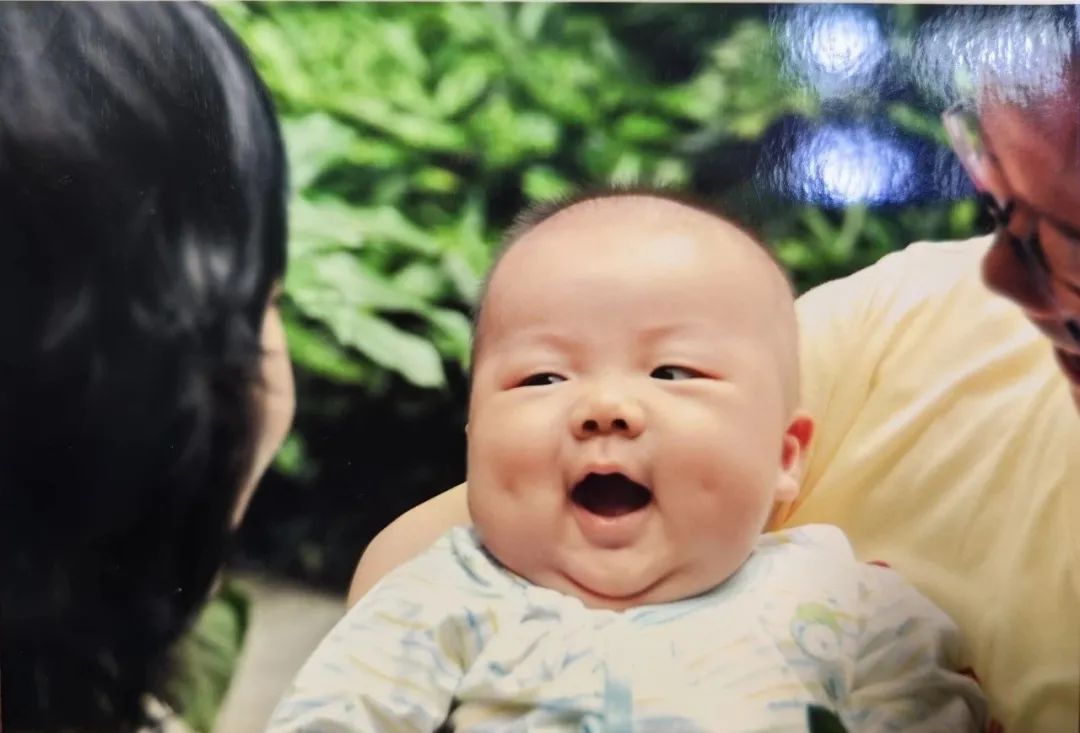

我自己当时十分平静,也十分笃定。因为女儿的缘故,去创办一所小学,这大概是我此生最正确的决定。果然,过去十六年来,我从孩子们身上学习到许多,收获满满。正如当年为“胡因梦自传”大陆简体字版取的书名——《生命的不可思议》,此生的许多境遇,都是久别之后的重逢,真空妙有,惟有感恩!

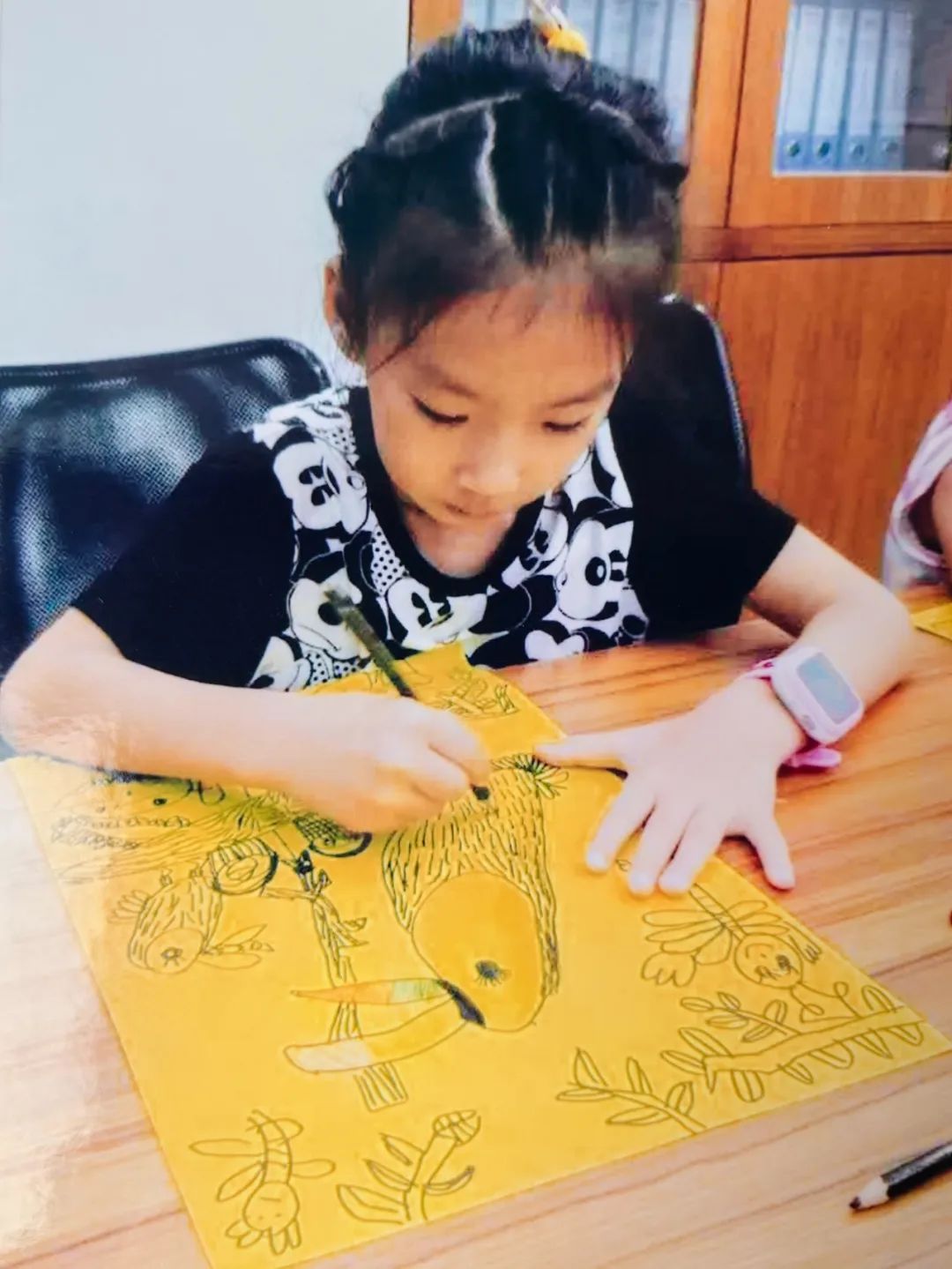

下午去几位同学家家访,看到孩子们小时候的照片和手工作品,很亲切!因为各地华德福幼儿园和小学课程都有共同的特点,很温馨,充满着爱与对生命的尊重。因此,昨晚与广州当地朋友的交流会,也是从华德福的语境开始,子玥老师请四位朋友站起来,分别代表一个人的物质身体、以太体、星芒体和自我意识体。作为完整的对“人”的认识,今日主流社会的教育观念实在有点粗糙和过于简单化。

当年,我是因为不忍女儿被主流的意识形态磨灭其灵性,变得两眼无光,才走上教学一线。后来,女儿大了,独立走上她的成人之路,又不忍那么多步入青春期的孩子对成人世界感到失望,故办起了小小的“夸父班”(最初名叫“愚公班”)。

许多古圣先贤,包括生于奥地利的斯坦纳博士,都说过类似的话:“真正的教育,就是自我教育。”自他不二。读到在美国念大学的若冲同学的大作,以及夸父班同学的点滴反馈,很是感动。乾道变化,各正性命。每个人的“我”都值得尊重,或许这个“我”呈现出来的面貌,不是那么完美和正确,但都是十分奇妙的因缘合和而成,不能被简单、粗暴地判定。

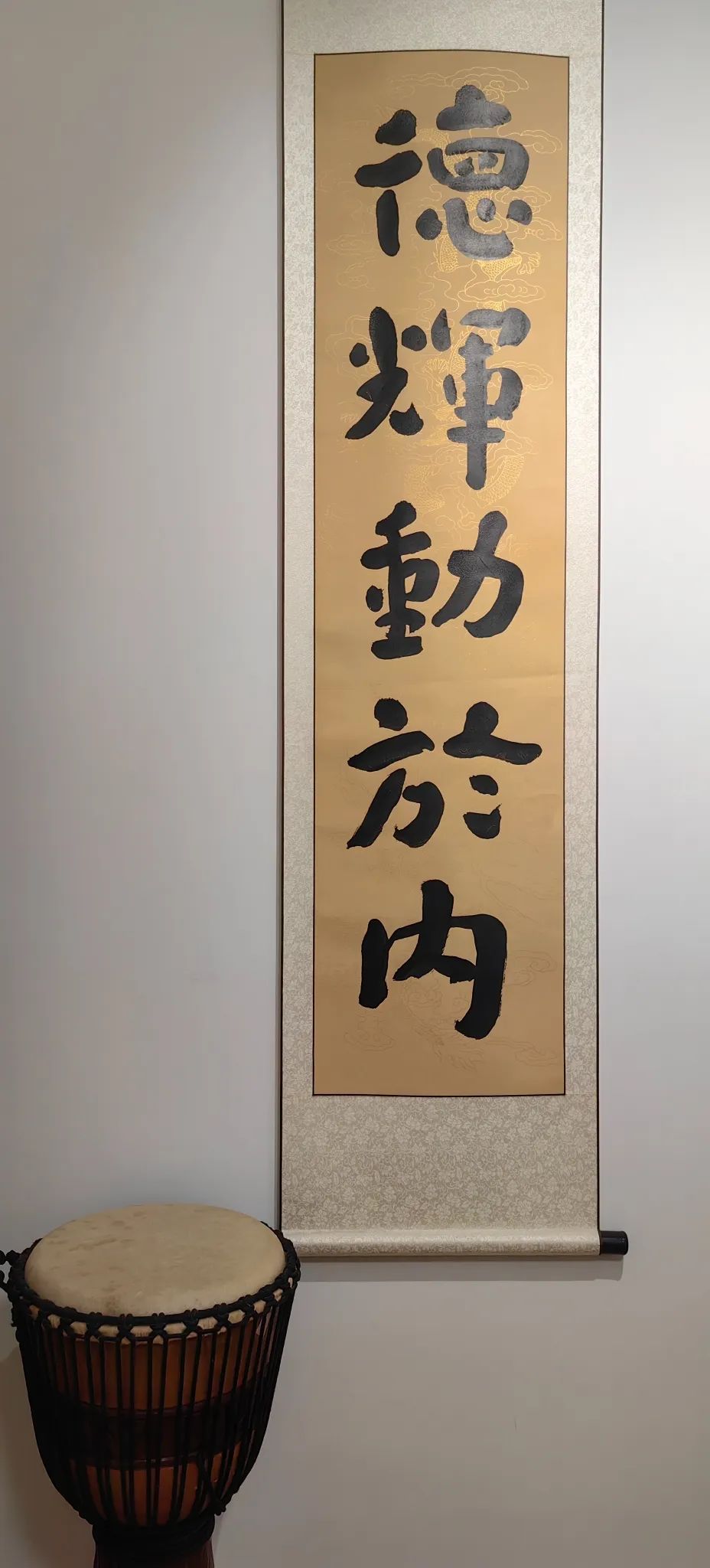

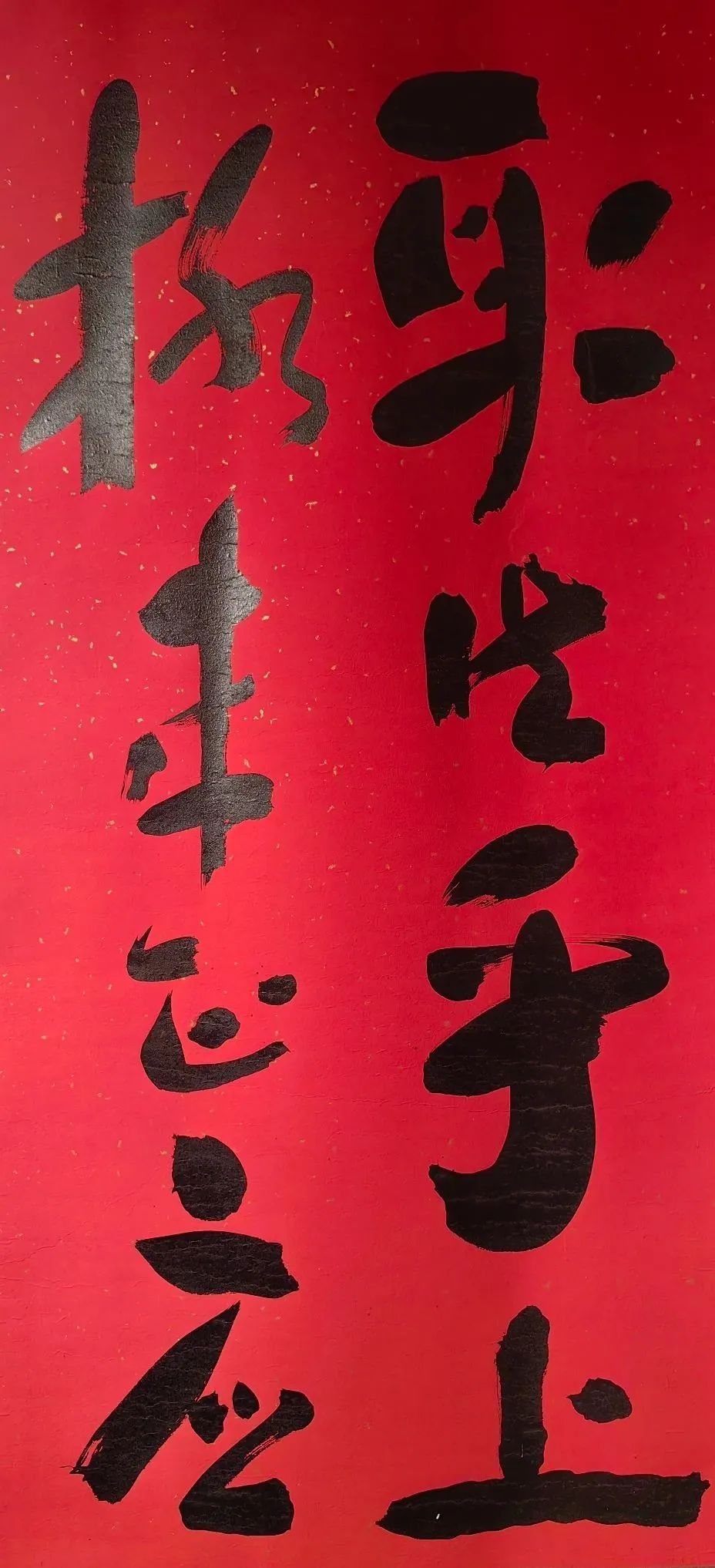

再次请阿灿在座谈会上,韵唱《福德祠》,惟乐(即心音)不可以为伪。千百年来,人心相通。往者屈也,来者信也。何谓“独立不依”?惟有超越所有意识形态的对立,超越所有局部的立场,回到“无善无恶心之体”。

阴阳互生,世间所有的面相都是相互依存而显现的,“我”不过是其中刹那之影尘,因此,不要把“我”太当真。但在生活现场,“我”又是真实可感知的,不要轻易否定。“我”不是虚无。“我”能看见,“我”能听见,“我”能表达自己,“我”能服务他人,这一切背后的安排十分伟大,不是一个微不足道的“我”可以理解的。惟有臣服。

早年写过好多年的博客,名为“一滴水”。就是这般,每个人的“我”不过是人类意识之海的一滴水,所有的“我”都是那么独特,千差万别,但因为“我”都是天地万物的一份子,故都有普天大同的那个。对此有感,并确信无疑,才真正走上大人之路,能够回归天人的本来面目。

今日上午驱车去深圳。明日回潮州的途中,还会在惠州的一间农村小学堂停留半日。祝福所有的同路人,无论你我是否相识!祝大家心安!吉祥!大美!

附:【夸父班同学日知录选摘】

■ 01

今天主课承洵学姐分享她学习动画的经历,她讲到做动画最难的不是绘画或者构图,而是如何将精神表达出来,使人共鸣。人与AI的区别在于,AI虽然画出的东西很漂亮很完美,但它是死的,而人画的可能会有瑕疵,不太完美,但其中有真情的流露,能感动人。AI确实能代替人做很多事,在物质上给人很大的帮助,但在精神层面就不好说了,它没有丰富的感情,不可能共情,只是一个冷冰冰的机器。既然这样,我们更应善用它,而不是依赖它。

下午打大锣鼓时,一束阳光洒了进来,正好照在鼓面画的飞龙上,龙好像活了过来,借锣鼓齐鸣,直冲九霄。大锣鼓的精神,只有人能敲出来。

■ 02

朝会时,李承洵学长分享了一些她学习动画和在辛庄的感受(和一个小的作品集)。有些话很打动我:“起初我以为技术最难,后来发现你要传达的内容更难。就像老师说的,手可以练,但你怎么练这个心?”“瞬间那个艺术击中你,带给你的感受。”“创作出的作品,就像一个人一样立在你面前,有呼吸,有灵魂。”或许早上分享的没有非常深入,但承洵学长平时待人处事的真诚、宽厚、老实等,足以带给我很多启发与惭愧。

这两天鼓是越打越开心,虽然技术和记忆都属于“双欠”状态,但一站在鼓前,感觉就不一样了。看上去我们只是合作完成一曲鼓吹乐而已,但其实锣鼓阳刚果敢的精神,潜移默化感染着我们。我对此感触尤其深。

晚上平玙老师帮忙把若冲学长和韦组长的文章打印了出来,同学们感兴趣的相互传阅、讨论。这三篇文字与对话非常棒,既广且精,无不与当下生命相关。学习要有道友,相互砥砺、启发。“不闻先王遗言,不知学问之深也。”以过往圣贤、身边师、长为指导,将自己摆对位。

–昨日主课,小道友们的共参

■ 03

“何当百亿莲花上,一一莲花见佛身。”

看了学长的文章《精神依附的传统》,一个文明与一个其中的个体,一个人与整个集体之间,是否存在着一种一并物质与精神的“依附”呢?

与同学聊了聊,大家似乎对这个“精神依附”各有褒贬。有同学觉得“独立不依”,是应当脱离对一切他人精神的依附,则天地之精神,法自然而行事;有同学觉得,人自生而为人,就无法完全摆脱集体对其造成的影响,即人不可以完全脱离他人的活,这便是一种不可脱离的依附,文明的传统,就是每个个体之间相互的依附。我们辩来辩去,也没有对这个“依附”和与其相对的“独立”辩出个所以然来。

现在再细细想来,好像都被纠缠在概念里了,都是“独立”与“依附”的对立,“个人”与“集体”的对立,实际上这些都并不矛盾的。天下一人,一一佛身皆依百亿莲花而存,都是浑然一体,与其叫做“依附”,好像“交感”更合适些。与一个个生命打交道,同时自己又独立不依,一个个这样的人构成一个文明——这样,是一个文明的图景,每个生命都各自独立,又时时与整个世界交感。而我们能做的,就是见自己的“佛身”,在与世间的万象打交道时,活得挺立,独立不依。

–潮州大锣鼓学习日常掠影

关于孩子,我们的注意力应放在哪里?

(昨晚广州站,深入探讨生命成长的线下座谈会现场)

▼

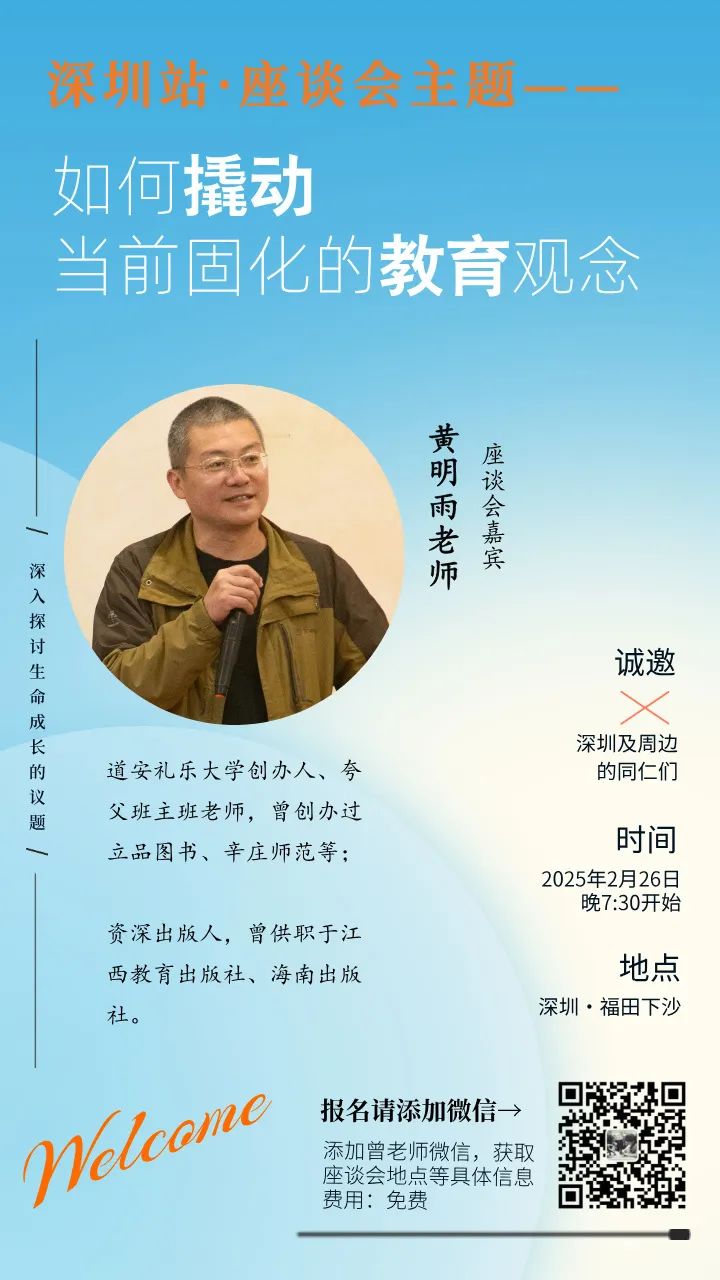

如何撬动当前固化的教育观念?

(今晚深圳站,线下座谈会

欢迎关注孩子教育,关注自我成长的深圳及周边的同仁!)

▼

让我们一起重建精神家园,回归“五养”生活!!

(第二届道安礼乐生活节 暨 第九届中国文化课程研习营,

欢迎您的到来!)

▼